デジタル印刷機の導入が進む中、ただ単に「オフセット印刷の置き換え」と考えるとでは利益は出ない。富士フイルムグループでは、その課題解決策として、価値あるジョブの増力化と省力化を実現するデジタルワークフローを提案している。そこで今回、富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ(株)(辻重紀社長、以下「FFGS」)ワークフロー営業部の佐々木健至部長に、オフセット印刷とデジタル印刷の特性を活かした新規ジョブ獲得の仕組み作りと、印刷業務の見える化を実現するワークフローについて話を聞いた。

連動性も持たせたデジタル印刷とオフセット印刷の使い分け

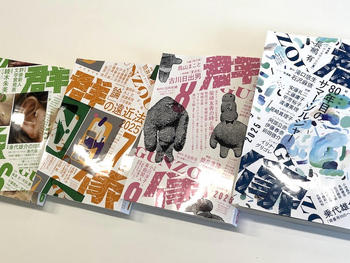

印刷業界の窮状は言うまでもなく、とくに出版印刷の縮小傾向は顕著である。その中でひとつの課題は、主要経費に占める人件費の割合が大きいということ。一方で、市場では、少部数化、単価下落、短納期化への要求がこれまで以上に求められる傾向にあり、いまの人員で生産性を大きく上げることが必要になってくる。

印刷業界の窮状は言うまでもなく、とくに出版印刷の縮小傾向は顕著である。その中でひとつの課題は、主要経費に占める人件費の割合が大きいということ。一方で、市場では、少部数化、単価下落、短納期化への要求がこれまで以上に求められる傾向にあり、いまの人員で生産性を大きく上げることが必要になってくる。

また、利益を維持するためには製造工程を自動化・省人化するとともに、業務の見える化による素早い経営判断、さらに付加価値の高いジョブを増やしていく必要がある。そのためには、やはりデジタル印刷の活用が有効となる。

オフセット印刷によるハイボリュームのマスマーケティングは、デジタルマーケティングの進展とともに厳しい評価が下されるケースが増えている。そこで「デジタル印刷活用」ということになるわけだが、ただ単に「オフセット印刷の置き換え」では、その需要をカバーできる領域が少なく、そこを無理に広げようとしても投資増となり、利益は出ない。

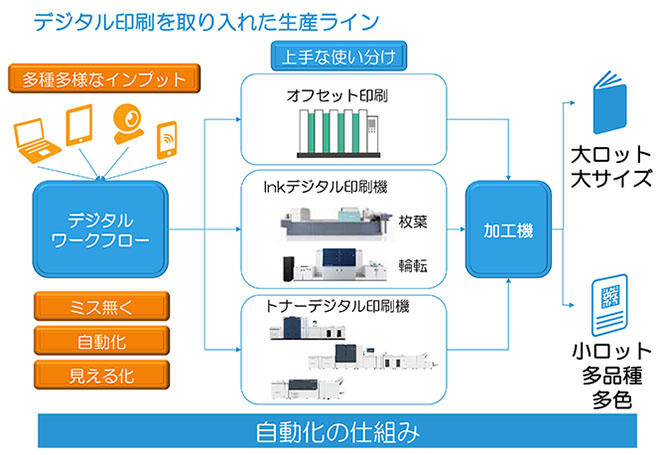

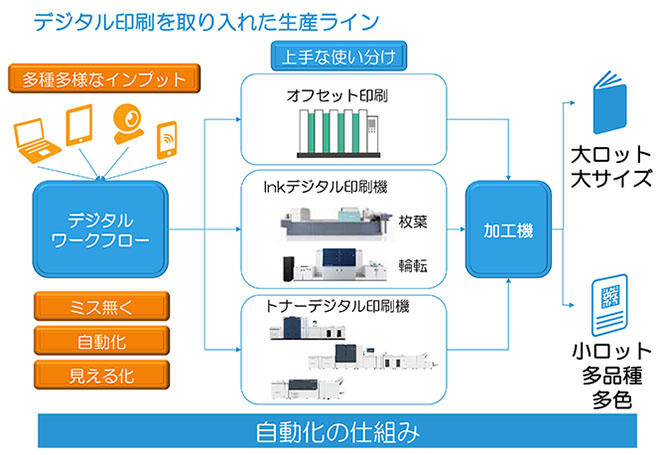

そこで我々富士フイルムグループでは、「多種多様なインプット」「ミスなく」「自動化」「見える化」といった要素を構築し、価値あるジョブの増力化と省力化を実現するデジタルワークフローを提案している。

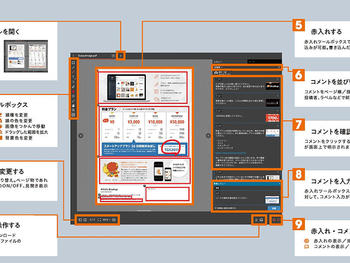

具体的に言うと、「多種多様なインプット」とは、クライアントの課題を捉えたデータの取り込みで、この中には、マーケティング・オートメーション(MA)やバリアブル、Web to Printなどの仕組みが含まれる。「クライアントの課題解決」という視点がポイントだ。

一方、小ロットになればなるほど、ちょっとしたミスですぐ利益が飛んでしまう。「ミスなく」「自動化」「見える化」というキーワードは、原価管理と省人化の仕組みを構築し、かつデジタル印刷とオフセット印刷をうまく使い分け、シナジー効果を生み出すことがポイントとなる。

オフセットとデジタルの使い分けとは、ただ単に「受注ロット」を基準に割り振りするのではなく、オフセット印刷を起点にデジタル印刷で、またデジタル印刷を起点にオフセット印刷で高付加価値を提供するなど、互いが連動するような使い分けがポイントになる。

これらを踏まえ、我々と富士ゼロックスが協業し、ワークフロー、プリンタを含めた富士フイルムグループとしてのトータルソリューションを展開している。

発注を変える

ボタンを押すだけであらかじめ設定しておいた商品を自動注文してくれるIoTデバイス「Amazon Dash Button」。これと同様の仕組みで印刷会社がクライアントの発注を変えている事例がある。

今年2月に開催されたpage2018のセミナーで、我々はデジタル印刷で価値あるジョブを創造するサービスとして、「カタログ棚の管理」「名刺発注の簡素化」「PPT資料のリデザイン」「DM自動発送」という事例を提示させていただいた。

「カタログ棚の管理」では、カタログに発注用のQRコードを入れておいて、それをスマホやタブレットで読み込んで発注するという仕組み。「名刺発注の簡素化」も同様、名刺を撮影するだけで発注できる仕組みだ。これらは、印刷会社がクライアントに「発注の仕組み」を提供することで信頼を得て、入り込むことができる事例である。

一方、「PPT資料のリデザイン」とは、例えば何百万円もする製品の提案書であっても非常にチープなものになっていたりすることから、そこで印刷会社がプロとしてリデザインするというニーズは結構ある。こういうところでもデジタル印刷が戦力になる。

さらに「DM自動発送」とは、MAツールから自動発注するような仕組みのこと。だが、かなり難易度は高いが、。これらを仕組みとして回すことで「印刷業者→パートナー」に格上げされることになる。

また、今後の可能性としてデジタルサイネージと紙メディアの連携も想定される。「紙のカタログ配布は無駄」という観点からデジタルサイネージ化が見られるが、そうではない。連携することで集客に繋げることができる。

デジタルサイネージは、「会員登録させる」という部分で敷居が高い。デジタルサイネージでカタログなどをダウンロードさせ、そこから会員登録させるフェーズまでもっていく際に、印刷物がその橋渡し役として機能することで、紙とデジタルの連携による価値を生み出すことができる。

富士フイルムグループでは、デジタル印刷の上流の仕組みを活用して、これらを実現することを目指し、課題解決、運用支援を行っている。

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

価値あるジョブを増力化するワークフローとは

デジタル印刷活用が鍵 〜 FFGSワークフロー営業部 佐々木健至部長に聞く

2018年3月31日スペシャリスト

デジタル印刷機の導入が進む中、ただ単に「オフセット印刷の置き換え」と考えるとでは利益は出ない。富士フイルムグループでは、その課題解決策として、価値あるジョブの増力化と省力化を実現するデジタルワークフローを提案している。そこで今回、富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ(株)(辻重紀社長、以下「FFGS」)ワークフロー営業部の佐々木健至部長に、オフセット印刷とデジタル印刷の特性を活かした新規ジョブ獲得の仕組み作りと、印刷業務の見える化を実現するワークフローについて話を聞いた。

連動性も持たせたデジタル印刷とオフセット印刷の使い分け

印刷業界の窮状は言うまでもなく、とくに出版印刷の縮小傾向は顕著である。その中でひとつの課題は、主要経費に占める人件費の割合が大きいということ。一方で、市場では、少部数化、単価下落、短納期化への要求がこれまで以上に求められる傾向にあり、いまの人員で生産性を大きく上げることが必要になってくる。

印刷業界の窮状は言うまでもなく、とくに出版印刷の縮小傾向は顕著である。その中でひとつの課題は、主要経費に占める人件費の割合が大きいということ。一方で、市場では、少部数化、単価下落、短納期化への要求がこれまで以上に求められる傾向にあり、いまの人員で生産性を大きく上げることが必要になってくる。

また、利益を維持するためには製造工程を自動化・省人化するとともに、業務の見える化による素早い経営判断、さらに付加価値の高いジョブを増やしていく必要がある。そのためには、やはりデジタル印刷の活用が有効となる。

オフセット印刷によるハイボリュームのマスマーケティングは、デジタルマーケティングの進展とともに厳しい評価が下されるケースが増えている。そこで「デジタル印刷活用」ということになるわけだが、ただ単に「オフセット印刷の置き換え」では、その需要をカバーできる領域が少なく、そこを無理に広げようとしても投資増となり、利益は出ない。

そこで我々富士フイルムグループでは、「多種多様なインプット」「ミスなく」「自動化」「見える化」といった要素を構築し、価値あるジョブの増力化と省力化を実現するデジタルワークフローを提案している。

具体的に言うと、「多種多様なインプット」とは、クライアントの課題を捉えたデータの取り込みで、この中には、マーケティング・オートメーション(MA)やバリアブル、Web to Printなどの仕組みが含まれる。「クライアントの課題解決」という視点がポイントだ。

一方、小ロットになればなるほど、ちょっとしたミスですぐ利益が飛んでしまう。「ミスなく」「自動化」「見える化」というキーワードは、原価管理と省人化の仕組みを構築し、かつデジタル印刷とオフセット印刷をうまく使い分け、シナジー効果を生み出すことがポイントとなる。

オフセットとデジタルの使い分けとは、ただ単に「受注ロット」を基準に割り振りするのではなく、オフセット印刷を起点にデジタル印刷で、またデジタル印刷を起点にオフセット印刷で高付加価値を提供するなど、互いが連動するような使い分けがポイントになる。

これらを踏まえ、我々と富士ゼロックスが協業し、ワークフロー、プリンタを含めた富士フイルムグループとしてのトータルソリューションを展開している。

発注を変える

ボタンを押すだけであらかじめ設定しておいた商品を自動注文してくれるIoTデバイス「Amazon Dash Button」。これと同様の仕組みで印刷会社がクライアントの発注を変えている事例がある。

今年2月に開催されたpage2018のセミナーで、我々はデジタル印刷で価値あるジョブを創造するサービスとして、「カタログ棚の管理」「名刺発注の簡素化」「PPT資料のリデザイン」「DM自動発送」という事例を提示させていただいた。

「カタログ棚の管理」では、カタログに発注用のQRコードを入れておいて、それをスマホやタブレットで読み込んで発注するという仕組み。「名刺発注の簡素化」も同様、名刺を撮影するだけで発注できる仕組みだ。これらは、印刷会社がクライアントに「発注の仕組み」を提供することで信頼を得て、入り込むことができる事例である。

一方、「PPT資料のリデザイン」とは、例えば何百万円もする製品の提案書であっても非常にチープなものになっていたりすることから、そこで印刷会社がプロとしてリデザインするというニーズは結構ある。こういうところでもデジタル印刷が戦力になる。

さらに「DM自動発送」とは、MAツールから自動発注するような仕組みのこと。だが、かなり難易度は高いが、。これらを仕組みとして回すことで「印刷業者→パートナー」に格上げされることになる。

また、今後の可能性としてデジタルサイネージと紙メディアの連携も想定される。「紙のカタログ配布は無駄」という観点からデジタルサイネージ化が見られるが、そうではない。連携することで集客に繋げることができる。

デジタルサイネージは、「会員登録させる」という部分で敷居が高い。デジタルサイネージでカタログなどをダウンロードさせ、そこから会員登録させるフェーズまでもっていく際に、印刷物がその橋渡し役として機能することで、紙とデジタルの連携による価値を生み出すことができる。

富士フイルムグループでは、デジタル印刷の上流の仕組みを活用して、これらを実現することを目指し、課題解決、運用支援を行っている。

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ