電子レンジ加温パウチの構造

調理済み食品では、常温流通・チルド流通など、電子レンジで加温して食べる製品がたくさん市販されています。これらのパウチは、加温中に自動でパウチ内の蒸気を逃がしてパウチの破袋を防止する工夫がされています。自動開封孔、蒸気逃がし孔、self-ventingが付いています。包装ビジネスは、印刷加工だけでは利益があまり出ません。後加工が多いほど利益が出ます。さらに特許などで保護された包装形態を持っていると受注の強みとなります。印刷屋と言うよりはコンバーター、converterと言われ、創意工夫して加工するところに面白みとついてくる利益があります。商品の流通も変えることができます。これが世界の多くの顧客が求めているinnovationであり、creative packagingです。

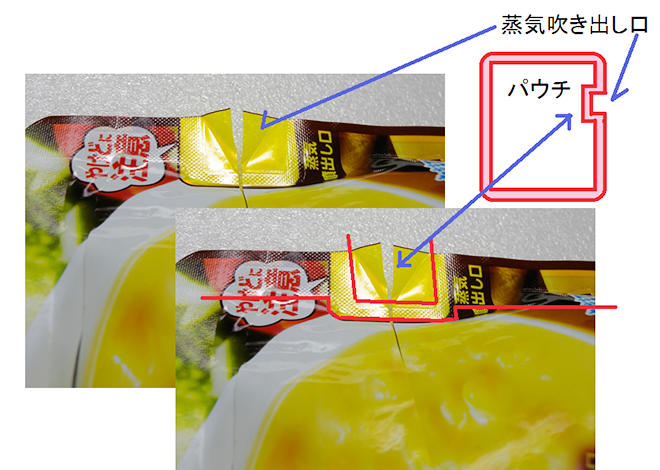

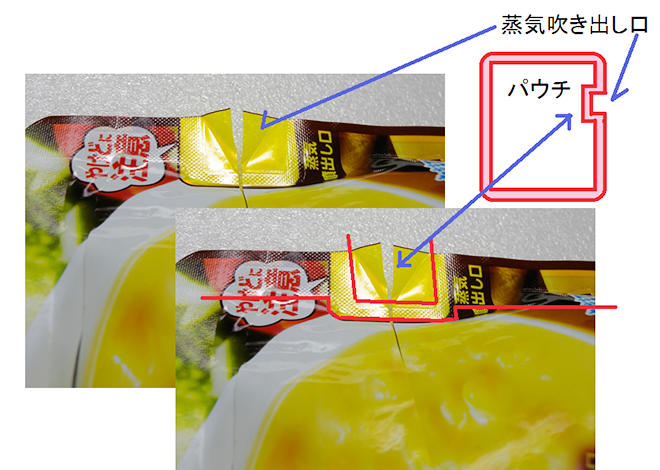

写真で少し見えにくいかも知れませんが、自動開封孔、蒸気逃がし孔、self-ventingの部分をよく見てください。さらに興味のある方はお店で購入してよく観察してください。これが「市場ウォッチング」です。包装に携わる方には必要なことです。外出したら、方々のお店により何か新しいものを見つけてください。そして自分だったら、もっとこのようにすると発想してみてください。

写真1の自動開封孔、蒸気逃がし孔、self-ventingの部分を解析してみました。皆さんも食べた後はごみ箱に捨てないで、分解して構造を見てください。包装は、構造面では物理現象を利用しています。高校で学んだ程度のものからRFIDラベルのようにやや高度な面まで多彩です。この自動開孔は、密閉された空間の水分が加温されて膨張してパウチが破袋寸前になるときに中の蒸気を上手に逃がす工夫をしています。ボイルの法則とシャルルの法則を思い出してください。そのあとは、アイデアと開発力の問題となります。

内部の蒸気をすぐ逃がすと料理を蒸す時間がなくなります。電子レンジで加温する場合も少しの間の「蒸し時間」が欲しいものです。そこで各社、この蒸し効果を包材の形状や内面のヒートシール材料、ヒートシール強度、ヒートシール形状で工夫しています。従って数学のように解答はひとつではありません。各種の工夫ができます。

自動開孔をトレイに利用した場合は、以下の写真のように蓋材に自動開孔機能のラベルを貼っています。これも特許です。

日本のみならず、世界の多くの消費者は、利便性と食品の場合は美味しさを求めています。Save Foodの面からは、ロングライフ化です。調理済み食品をレトルトしてロングライフ化し、美味しく食べるために電子レンジで加温するときにself-venting機能でよりおいしく、イージーピールで楽に開けて食べて我々は満足するわけです。消費者はさらに要望します。食べるときにクッキングして出来立てを食べたい。現在、食材を包装してガス充填などで鮮度を保持し、電子レンジでクッキングして食べる商品も出ています。消費者は王様ですが、多様化するニーズにどのように応えていくか、その能力が包装には必要です。ライフスタイルの変化に応じ、包装も改良・変化します。

皆さんも普段使用している包装商品の改善点を見つけて、より使いやすいパッケージを開発してください。日本ではユニバーサルデザイン、高齢者にはアクセシブルデザインと言われていますが、海外でも同じように必要です。User-friendly とも言われています。海外で興味あるパッケージを見つけられたら、即座に購入してください。あとで購入と考えると、もう簡単には見つからない場合があります。

住本技術士事務所 所長 住本充弘氏(すみもと みつひろ)

技術士(経営工学)、包装管理士((社)日本包装技術協会認定)

日本包装コンサルタント協会会員・理事

技術士包装物流グループ会員・理事

日本包装学会会員

新着トピックス

2025年10月1日製品・テクノロジー

産業⽤インクジェットプリンタ、カッティングプロッタ、3Dプリンタを手掛ける(株)ミマキエンジニアリング(本社/長野県東御市、池田和明社長)は今年4月、同社初のUV-DTF(UV硬化式...全文を読む

2025年9月30日製品・テクノロジースペシャリスト

最速900メートル/分の超高速印刷が可能なPROSPERヘッドは、日本でもDM市場を中心に数百台が稼働しているが、コダックジャパン・プリント事業部デジタルプリンティング営業本部の河原...全文を読む

最新ニュース

SCREEN、京都芸大・月桂冠と産学連携 - 学生デザインラベルの日本酒商品化

2025年10月8日

京都市立芸術大学(以下「京都芸大」)、月桂冠(株)、(株)SCREENグラフィックソリューションズ(以下「SCREEN」)の3者は、産学連携による共同プロジェクトを実施し、京都芸大・...全文を読む

ミマキ、OGBS2025で昇華転写用IJプリンタ「TS200」を国内初披露

2025年10月2日

(株)ミマキエンジニアリング(本社/長野県東御市、池田和明社長)は、9月30日と10月1日に東京・池袋のサンシャインシティにおいて開催されたオーダーグッズビジネスショー(OGBS)2...全文を読む

swissQprint Japan、VIPオープンハウスウィーク-10月28日〜31日

2025年10月1日

swissQprint Japan(株)(本社/横浜市港北区新横浜3-2-6、アドリアーノ・グット社長)は、顧客の要望に応え、最新世代のフラットベッドプリンタを紹介するオープンハウス...全文を読む

連載|より包装材料の印刷の理解を深めるために - 15

伸びるデジタル印刷と包装分野への参入

2018年11月27日スペシャリスト

一般社団法人PODi

1996年に米国で誕生した世界最大のデジタル印刷推進団体。印刷会社800社、ベンダー50社以上が参加し、デジタル印刷を活用した成功事例をはじめ、多くの情報を会員向けに公開している。また、WhatTheyThinkをはじめDMAなどの海外の団体と提携し、その主要なニュースを日本語版で配信している。

電子レンジ加温パウチの構造

調理済み食品では、常温流通・チルド流通など、電子レンジで加温して食べる製品がたくさん市販されています。これらのパウチは、加温中に自動でパウチ内の蒸気を逃がしてパウチの破袋を防止する工夫がされています。自動開封孔、蒸気逃がし孔、self-ventingが付いています。包装ビジネスは、印刷加工だけでは利益があまり出ません。後加工が多いほど利益が出ます。さらに特許などで保護された包装形態を持っていると受注の強みとなります。印刷屋と言うよりはコンバーター、converterと言われ、創意工夫して加工するところに面白みとついてくる利益があります。商品の流通も変えることができます。これが世界の多くの顧客が求めているinnovationであり、creative packagingです。

写真で少し見えにくいかも知れませんが、自動開封孔、蒸気逃がし孔、self-ventingの部分をよく見てください。さらに興味のある方はお店で購入してよく観察してください。これが「市場ウォッチング」です。包装に携わる方には必要なことです。外出したら、方々のお店により何か新しいものを見つけてください。そして自分だったら、もっとこのようにすると発想してみてください。

写真1の自動開封孔、蒸気逃がし孔、self-ventingの部分を解析してみました。皆さんも食べた後はごみ箱に捨てないで、分解して構造を見てください。包装は、構造面では物理現象を利用しています。高校で学んだ程度のものからRFIDラベルのようにやや高度な面まで多彩です。この自動開孔は、密閉された空間の水分が加温されて膨張してパウチが破袋寸前になるときに中の蒸気を上手に逃がす工夫をしています。ボイルの法則とシャルルの法則を思い出してください。そのあとは、アイデアと開発力の問題となります。

内部の蒸気をすぐ逃がすと料理を蒸す時間がなくなります。電子レンジで加温する場合も少しの間の「蒸し時間」が欲しいものです。そこで各社、この蒸し効果を包材の形状や内面のヒートシール材料、ヒートシール強度、ヒートシール形状で工夫しています。従って数学のように解答はひとつではありません。各種の工夫ができます。

自動開孔をトレイに利用した場合は、以下の写真のように蓋材に自動開孔機能のラベルを貼っています。これも特許です。

日本のみならず、世界の多くの消費者は、利便性と食品の場合は美味しさを求めています。Save Foodの面からは、ロングライフ化です。調理済み食品をレトルトしてロングライフ化し、美味しく食べるために電子レンジで加温するときにself-venting機能でよりおいしく、イージーピールで楽に開けて食べて我々は満足するわけです。消費者はさらに要望します。食べるときにクッキングして出来立てを食べたい。現在、食材を包装してガス充填などで鮮度を保持し、電子レンジでクッキングして食べる商品も出ています。消費者は王様ですが、多様化するニーズにどのように応えていくか、その能力が包装には必要です。ライフスタイルの変化に応じ、包装も改良・変化します。

皆さんも普段使用している包装商品の改善点を見つけて、より使いやすいパッケージを開発してください。日本ではユニバーサルデザイン、高齢者にはアクセシブルデザインと言われていますが、海外でも同じように必要です。User-friendly とも言われています。海外で興味あるパッケージを見つけられたら、即座に購入してください。あとで購入と考えると、もう簡単には見つからない場合があります。

住本技術士事務所 所長 住本充弘氏(すみもと みつひろ)

技術士(経営工学)、包装管理士((社)日本包装技術協会認定)

日本包装コンサルタント協会会員・理事

技術士包装物流グループ会員・理事

日本包装学会会員

新着トピックス

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ

-

ミマキ、UV-DTF市場に参入〜プリント形状の課題を解決

ミマキ、UV-DTF市場に参入〜プリント形状の課題を解決

2025年10月1日 製品・テクノロジー

-

コダック、パッケージ分野で新アプリケーション開拓へ

コダック、パッケージ分野で新アプリケーション開拓へ

2025年9月30日 製品・テクノロジースペシャリスト

-

青森県コロニー協会、多様性のある職場環境の構築を支援 [インプレミアIS29s導入事例]

青森県コロニー協会、多様性のある職場環境の構築を支援 [インプレミアIS29s導入事例]

2025年9月30日 ケーススタディ

新着ニュース

SNSランキング

SNSランキング

- 63shares講談社、フルデジタル書籍生産システムが新たな領域に

- 50sharesリコー、企業内・商用印刷の幅広いニーズに対応するカラー機の新機種発売

- 44shares富士フイルムBI、デジタル印刷ワークフローソフトウェアが「IDEA」ファイナリストに

- 40shares樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

- 38shares門那シーリング印刷(大阪)、除電機能で作業効率向上[Revoria Press PC1120導入事例]

- 38sharesコニカミノルタジャパン、AccurioDays2025で新たなフラッグシップモデルを公開

- 37sharesSCREEN GAとSCREEN GPJ、「パッケージに彩りを」テーマに「JAPAN PACK 2025」に出展

- 35sharesSCREEN、インクジェット技術を核とした未来のオープンイノベーション拠点開設

- 30sharesコニカミノルタジャパン、機能強化モデル「AccurioPress C7100 ENHANCED」発売

- 28sharesパラシュート、Webプラットフォームをベースとした販促資材管理サービスの提供開始