富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ(株)(辻重紀社長)は、アフターコロナにおける印刷経営の新たなメソッドとして「オフセットとデジタルの最適生産基盤の構築」に関するソリューションを発表した。これは「資本集約/労働集約型」ゆえに損益分岐点比率が高い印刷業において、固定費を「削減」するのではなく、その活用度を高めることで加工高を上げ、そこに生まれた「余剰」を再分配するという考え方にもとづくもので、「DX(Digital Transformation)」実現への期待を前提に、オフセットとデジタルによる「最適生産」へのアプローチをメソッド化している。そこで今回、デジタルソリューション営業部の鈴木重雄部長と田村和大課長に、同ソリューション訴求の背景や基本的な考え方について聞いた。

Covid-19の影響と印刷会社特有の構造・問題

COVID-19は、企業業績に大きな影響を与えている。このようなVUCA時代(未来予測が難しくなる状況)において、新規事業開発やマーケット拡大など、企業の経営者は「新規領域に目を向けた変化への適応」が急務だとし、ある意味、この「従来課題の顕在化」に対応を急いでいる。

印刷業は、「資本集約型」と「労働集約型」を併せ持った産業であり、その損益分岐点比率は売上に対して90%前後と総じて高く、パンデミックという外部環境変化による売上の下振れに対して経営上のリスクが高い構造であることは否めない。その中で「7割経済」を前提とした経営において「損益分岐点比率を下げたい」というのが共有課題として見えてくる。

経産省による「印刷産業における取引環境実態調査」では、工程上の課題として、「小ロット印刷に対する設備投資や効率的対応、改善点を見つける工程可視化に課題がある」という認識が浮き彫りになっている。一方、印刷工程以外では、7割近くが「営業」に課題を持っており、事業企画・収益管理で高い課題認識がある。

このような状況を踏まえ、印刷業のPL構造と課題解決の方向性について、田村課長は「加工高(平均47%)が重要な指標である」とし、「売上を伸長させることと、掛かるコストの最適配分を進めることが重要。加工高を上げるには、とくに製造原価において、変動費(外部支払費)を適正化し、固定費(社内製造原価)の『活用度』を高めることが重要である」と指摘している。「加工高」とは、売上高-外部支払費で、企業が生産活動やサービス提供を通じて、新しく生み出した付加価値である。

設備稼働で目指すべき方向

ここで設備の稼働率を考えてみる。「稼働率」とは、設備の生産能力に対してどのくらい生産できたかを示す指標。つまり、企業の「設備投資の上手さ」を表現するものだ。この「稼働率」は、「受注」に依存しており、また「製造工程の全体最適」でも決まってくる。

しかし、この稼働率の最大化を目指して取れる仕事を取り続けると、逆にコストが嵩んで赤字が発生する。通常、損益分岐点を超えると利益が出るわけだが、稼働率が100%へ近づくと、ある段階から急激に「待ち行列」が長くなる。これは、受注のタイミングや製造作業にバラつきがあるために生じるもので、稼働率+20%で待ち行列は+200%になり、工程に「滞留」が起こる。したがって、この危険稼働率に達すると、固定費+変動費に加え、待ち行列にかかる余計な費用が掛かることで赤字化する。設備の余剰が担保されている状態の方が長期的には成長力を維持できるわけだ。

では、どのような指標を見るべきか。ここでFFGSでは「可動率(べきどうりつ)」の重要性を指摘している。「可動率」とは「設備を動かしたい時に、正常に動いてくれていた時間の割合」を示すもので、「設備の使い方の上手さ」を表す。これは「100%を目指すべき指標」である。具体的には、実操業時間において、非稼働時間を短くすることで可動率は高まる。機械の故障、チョコ停、段取り、立ち上げロス、速度低下ロス、不良ロスなどがこの非稼働時間を構成している。

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

FFGS、「固定費の活用度高める」- オフセットとデジタルの最適生産基盤構築へ

印刷経営の新たな「メソッド」発表〜「余剰」を再分配へ

2021年9月21日企業・経営スペシャリスト

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ(株)(辻重紀社長)は、アフターコロナにおける印刷経営の新たなメソッドとして「オフセットとデジタルの最適生産基盤の構築」に関するソリューションを発表した。これは「資本集約/労働集約型」ゆえに損益分岐点比率が高い印刷業において、固定費を「削減」するのではなく、その活用度を高めることで加工高を上げ、そこに生まれた「余剰」を再分配するという考え方にもとづくもので、「DX(Digital Transformation)」実現への期待を前提に、オフセットとデジタルによる「最適生産」へのアプローチをメソッド化している。そこで今回、デジタルソリューション営業部の鈴木重雄部長と田村和大課長に、同ソリューション訴求の背景や基本的な考え方について聞いた。

Covid-19の影響と印刷会社特有の構造・問題

COVID-19は、企業業績に大きな影響を与えている。このようなVUCA時代(未来予測が難しくなる状況)において、新規事業開発やマーケット拡大など、企業の経営者は「新規領域に目を向けた変化への適応」が急務だとし、ある意味、この「従来課題の顕在化」に対応を急いでいる。

印刷業は、「資本集約型」と「労働集約型」を併せ持った産業であり、その損益分岐点比率は売上に対して90%前後と総じて高く、パンデミックという外部環境変化による売上の下振れに対して経営上のリスクが高い構造であることは否めない。その中で「7割経済」を前提とした経営において「損益分岐点比率を下げたい」というのが共有課題として見えてくる。

経産省による「印刷産業における取引環境実態調査」では、工程上の課題として、「小ロット印刷に対する設備投資や効率的対応、改善点を見つける工程可視化に課題がある」という認識が浮き彫りになっている。一方、印刷工程以外では、7割近くが「営業」に課題を持っており、事業企画・収益管理で高い課題認識がある。

このような状況を踏まえ、印刷業のPL構造と課題解決の方向性について、田村課長は「加工高(平均47%)が重要な指標である」とし、「売上を伸長させることと、掛かるコストの最適配分を進めることが重要。加工高を上げるには、とくに製造原価において、変動費(外部支払費)を適正化し、固定費(社内製造原価)の『活用度』を高めることが重要である」と指摘している。「加工高」とは、売上高-外部支払費で、企業が生産活動やサービス提供を通じて、新しく生み出した付加価値である。

設備稼働で目指すべき方向

ここで設備の稼働率を考えてみる。「稼働率」とは、設備の生産能力に対してどのくらい生産できたかを示す指標。つまり、企業の「設備投資の上手さ」を表現するものだ。この「稼働率」は、「受注」に依存しており、また「製造工程の全体最適」でも決まってくる。

しかし、この稼働率の最大化を目指して取れる仕事を取り続けると、逆にコストが嵩んで赤字が発生する。通常、損益分岐点を超えると利益が出るわけだが、稼働率が100%へ近づくと、ある段階から急激に「待ち行列」が長くなる。これは、受注のタイミングや製造作業にバラつきがあるために生じるもので、稼働率+20%で待ち行列は+200%になり、工程に「滞留」が起こる。したがって、この危険稼働率に達すると、固定費+変動費に加え、待ち行列にかかる余計な費用が掛かることで赤字化する。設備の余剰が担保されている状態の方が長期的には成長力を維持できるわけだ。

では、どのような指標を見るべきか。ここでFFGSでは「可動率(べきどうりつ)」の重要性を指摘している。「可動率」とは「設備を動かしたい時に、正常に動いてくれていた時間の割合」を示すもので、「設備の使い方の上手さ」を表す。これは「100%を目指すべき指標」である。具体的には、実操業時間において、非稼働時間を短くすることで可動率は高まる。機械の故障、チョコ停、段取り、立ち上げロス、速度低下ロス、不良ロスなどがこの非稼働時間を構成している。

新着トピックス

-

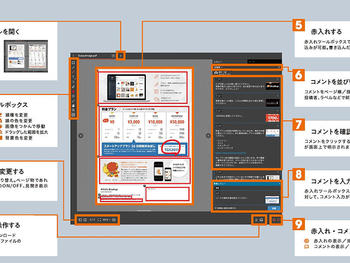

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ