「DX」の手前の土台となる「デジタライゼーション」の環境を整備する「最適生産ソリューション」。富士フイルムグラフィックソリューションズ(株)(山田周一郎社長)が展開するこの印刷経営の新たなメソッドへの期待が、昨今の資材やエネルギーコストの上昇、人材不足などを背景に一段と高まっている。そこで今回、同ソリューションを展開するデジタルソリューション営業部の田村和大担当部長に、100社以上のジョブ分析を通じて分かってきた日本全国の商業印刷会社の仕事の実態や課題ついて語ってもらった。

印刷会社が直面する3つの問題

FFGSでは、JP2021で「最適生産ソリューション」の概念を発表し、昨年のpage2022から正式にそのブランド化を進めてきた。これは、オフセットとデジタルの共存運用から生み出された「余力」を、再分配するという考え方にもとづいた「印刷経営の新たなメソッド」だが、ここにきてこのソリューションの注目度が一段と高まっており、その背景には、印刷会社が直面する3つの問題があると考える。

まず、コロナ禍による印刷需要の減少がある。直近の生産動態統計によると、新型コロナ発生からおよそ3年が経った現在でも印刷需要は当時から10%程度失われたままだ。また、地方を中心に後継者や若手人材不足といった人の問題が深刻化していること。さらに、諸資材の値上げやエネルギーコストの上昇といった問題。これらが印刷会社の経営を圧迫する中で、我々が提案する『生産改革』への理解が深まり、賛同いただくケースが増えてきたと認識している。

ここでまず定義しておきたいのが、「最適生産ソリューション」は「DX」そのものを実践するものではなく、その手前でやっておくべき、特定の業務プロセス全体のデジタル化、いわゆる「デジタライゼーション」を生産側で実践しようというものだということ。ここに多くの共感を得て、現在すでに100社以上のジョブ分析を終えている。

非効率な現状が浮き彫りに

これら100社以上のジョブ分析を通じて、印刷会社に共通するいくつかの課題が浮き彫りになっている。

まず、印刷機が老朽化していること。経済産業省のデータからも日本で15年以上使用されている印刷機が全体の6割、20年以上でも4割に達している。これは、リーマンショック前後の需要をベースに投資された印刷機が未だに使われている状況であるということ。法定耐用年数は10年ぐらいだろう。これが意味するところは「投資回収ができていない」「サンクコスト効果が働いている」ということが考えられる。

一方で、1ジョブ当たりの印刷ロットは減少傾向にあり、現在はほとんどが3,000枚以下となっている。つまり、老朽化しているオフセット印刷機に多くの時間と手間をかけながら3,000枚以下の小ロットの仕事を回しているわけだ。現在のデジタル印刷技術を使えば、生産性向上に繋がり、そこで生まれた人材や時間の「余力」を新たな成長のために費やすことができる。これが「最適生産ソリューション」の目指すところである。

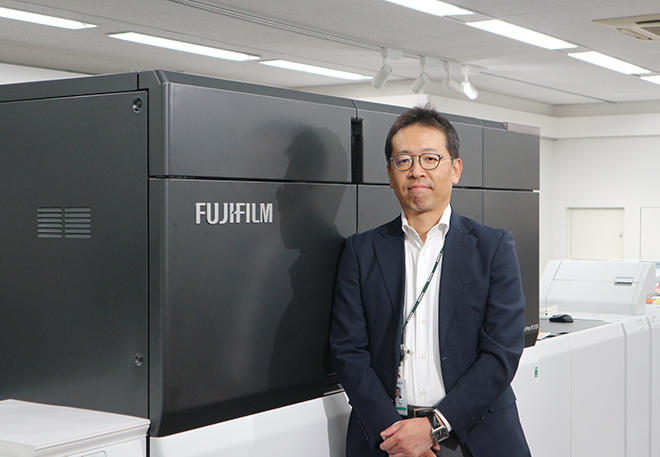

菊半裁機を2台、菊全判機を1台所有する某印刷会社では、この2台の菊半裁機を1台のプロダクションカラープリンタ「Revoria Press」に置き換え、ほぼすべての仕事を移行。結果、これらの仕事にかけていた人と時間を4割削減することができた。これが、いま私たちができることである。

しかし一方で、刷れば刷るほど固定費が薄まるオフセットを1枚単価のコストがかかるデジタル印刷に置き換えることによる「単純なコストダウン」は難しい。そこで生産性、つまり時間当たりの付加価値に着目し、前述の事例のように、少ない時間で同じ売上、あるいは同じ限界利益、同じ付加価値を生み出せれば、その先にまったく違う景色が見えてくるはずだ。これまでもこのような効果に多くの共感と賛同を得てきたわけだが、ここにきて「コストダウン」という面でも少し事情が変わりつつある。その要因は、印刷用紙とエネルギーコストの高騰である。とくに損紙では、デジタル化で一千万円以上削減できたケースもある。

「Revoria Press」の消費電力量は、油性オフセットの菊半裁機に比べて約1/7程度。UV機と比べるとその差はもっと広がる。これら高騰する印刷用紙コストとエネルギーコストを含めると生産工程で発生するコスト自体もオフセットとデジタルで良い勝負ができそうだと感じている。

また、これらコストダウンは環境配慮という視点にもつながり、ここを定量化することでデジタル化を後押しするメリットにもなり得る。

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

FFGS、「デジタライゼーション」による生産改革〜「DX」への基盤整備

期待高まる「最適生産ソリューション」〜ジョブ分析で見えてきた課題は

2023年8月17日スペシャリスト

「DX」の手前の土台となる「デジタライゼーション」の環境を整備する「最適生産ソリューション」。富士フイルムグラフィックソリューションズ(株)(山田周一郎社長)が展開するこの印刷経営の新たなメソッドへの期待が、昨今の資材やエネルギーコストの上昇、人材不足などを背景に一段と高まっている。そこで今回、同ソリューションを展開するデジタルソリューション営業部の田村和大担当部長に、100社以上のジョブ分析を通じて分かってきた日本全国の商業印刷会社の仕事の実態や課題ついて語ってもらった。

印刷会社が直面する3つの問題

FFGSでは、JP2021で「最適生産ソリューション」の概念を発表し、昨年のpage2022から正式にそのブランド化を進めてきた。これは、オフセットとデジタルの共存運用から生み出された「余力」を、再分配するという考え方にもとづいた「印刷経営の新たなメソッド」だが、ここにきてこのソリューションの注目度が一段と高まっており、その背景には、印刷会社が直面する3つの問題があると考える。

まず、コロナ禍による印刷需要の減少がある。直近の生産動態統計によると、新型コロナ発生からおよそ3年が経った現在でも印刷需要は当時から10%程度失われたままだ。また、地方を中心に後継者や若手人材不足といった人の問題が深刻化していること。さらに、諸資材の値上げやエネルギーコストの上昇といった問題。これらが印刷会社の経営を圧迫する中で、我々が提案する『生産改革』への理解が深まり、賛同いただくケースが増えてきたと認識している。

ここでまず定義しておきたいのが、「最適生産ソリューション」は「DX」そのものを実践するものではなく、その手前でやっておくべき、特定の業務プロセス全体のデジタル化、いわゆる「デジタライゼーション」を生産側で実践しようというものだということ。ここに多くの共感を得て、現在すでに100社以上のジョブ分析を終えている。

非効率な現状が浮き彫りに

これら100社以上のジョブ分析を通じて、印刷会社に共通するいくつかの課題が浮き彫りになっている。

まず、印刷機が老朽化していること。経済産業省のデータからも日本で15年以上使用されている印刷機が全体の6割、20年以上でも4割に達している。これは、リーマンショック前後の需要をベースに投資された印刷機が未だに使われている状況であるということ。法定耐用年数は10年ぐらいだろう。これが意味するところは「投資回収ができていない」「サンクコスト効果が働いている」ということが考えられる。

一方で、1ジョブ当たりの印刷ロットは減少傾向にあり、現在はほとんどが3,000枚以下となっている。つまり、老朽化しているオフセット印刷機に多くの時間と手間をかけながら3,000枚以下の小ロットの仕事を回しているわけだ。現在のデジタル印刷技術を使えば、生産性向上に繋がり、そこで生まれた人材や時間の「余力」を新たな成長のために費やすことができる。これが「最適生産ソリューション」の目指すところである。

菊半裁機を2台、菊全判機を1台所有する某印刷会社では、この2台の菊半裁機を1台のプロダクションカラープリンタ「Revoria Press」に置き換え、ほぼすべての仕事を移行。結果、これらの仕事にかけていた人と時間を4割削減することができた。これが、いま私たちができることである。

しかし一方で、刷れば刷るほど固定費が薄まるオフセットを1枚単価のコストがかかるデジタル印刷に置き換えることによる「単純なコストダウン」は難しい。そこで生産性、つまり時間当たりの付加価値に着目し、前述の事例のように、少ない時間で同じ売上、あるいは同じ限界利益、同じ付加価値を生み出せれば、その先にまったく違う景色が見えてくるはずだ。これまでもこのような効果に多くの共感と賛同を得てきたわけだが、ここにきて「コストダウン」という面でも少し事情が変わりつつある。その要因は、印刷用紙とエネルギーコストの高騰である。とくに損紙では、デジタル化で一千万円以上削減できたケースもある。

「Revoria Press」の消費電力量は、油性オフセットの菊半裁機に比べて約1/7程度。UV機と比べるとその差はもっと広がる。これら高騰する印刷用紙コストとエネルギーコストを含めると生産工程で発生するコスト自体もオフセットとデジタルで良い勝負ができそうだと感じている。

また、これらコストダウンは環境配慮という視点にもつながり、ここを定量化することでデジタル化を後押しするメリットにもなり得る。

新着トピックス

-

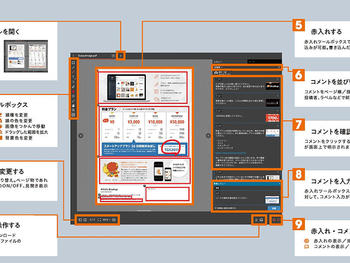

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ