分業化のなかで実現できるフィニッシング4.0とは

印刷と製本が分業されている日本のマーケットは、ある意味「特殊」。欧米では製本専業会社はあまりない。分業化されたなかで日本の製本会社は、「印刷物を待つ」「印刷の都合に合わせる」という受け身の状態ながらも、これまでは商売として成立してきた。しかし、デジタル印刷と製本が「繋がる」という事実がその流れを変えつつある。

印刷と製本が繋がれば、言うまでもなく人員を削減できる。さらに、もうひとつの大きなメリットは、ミスの低減である。製本機には印刷機同様、乱丁、増落丁、厚み、破れ、針金など、多くの品質検査装置が搭載されている。この状態で印刷機と製本機が繋がれば、生産フロー全体におけるミスの所在もはっきりすることから品質は向上する。これが第4次革命最大の効果だとも言える。

では、フィニッシング4.0実現に向けて何をすればいいのか...。その第1歩は「見える化」であり、その情報を発信していくことである。「待ち」ではなく「見える化」によって得た生産情報を発注先に発信することで、もっと機械の稼働率を高めることができるはずだ。

製本側はもっと発注者側に効率を高める情報や技術を主張していくべきである。そして営業もこの情報を活用することで、スムースな受注活動が可能になる。フィニッシング4.0は、まずは、「見える化」した上で、生産現場、営業、発注側が情報を共有していくことから始まる。

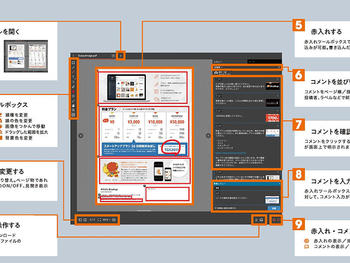

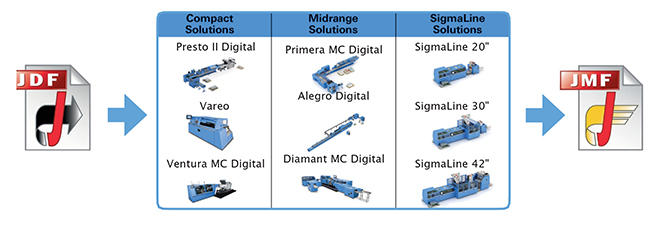

すでに工程管理ツールなどを使ってある程度の情報は共有できるようになっている会社もあるが、その多くは手入力によるもの。ここで言う「見える化」は、製本機が発信した生産情報データを吸い上げて、リアルタイムな情報を共有するということ。drupa2016移行に出荷されたミューラー・マルティニの機械には、その機構が搭載されており、サーバーとソフトウェアを組み込むことでその情報を吸い出せるようになっている。これらの接続性は、デジタルワークフロープラットフォーム「コネックス4.0」が担っている。

新潟の製本会社である(株)あけぼの(新潟市江南区曙町、玄間浩之社長)では、製本工程の「見える化」推進を目的に、「コネックスインフォ」の運用を開始している。「コネックスインフォ」は、「コネックス」の情報モジュールで、生産現場の情報をリアルタイムに電子情報としてフィードバックするもの。同社では中綴じ3ラインに接続し、生産情報を閲覧できるようになっている。しかし本来の狙いは、その先にある「機械がリアルタイムに発信する情報の活用」にあり、世界標準フォーマットであるJMFで機械がリアルタイムな機械・生産情報を書き出し、それをMISに取り込むことによって製本工程を自社の製造システムの中に取り込むことである。この先には発注者側でも情報を共有することが可能となり、より効率的な受注活動、生産管理を実現するということだ。製本工場のスマートファクトリー化のためのツールが「コネックス4.0」である。

分業化されたなかでも印刷と製本は繋ぐことができる。しかし、そこには標準フォーマットが必要である。我々は「共通言語」としてJDF・JMFによる標準化を推奨し、フィニッシングソリューションの世界的なサプラヤーとして、どの生産現場(印刷製本工程管理)とも繋がる「接続性」を提供していく考えだ。テスト段階ではあるが、国内でも運用事例があり、年内に発表できればと考えている。

製本業界の魅力づくりに貢献

「コネックス4.0」によってあらゆるデジタル印刷機メーカーの機器と繋がることで、製本会社がデジタル印刷機を内製化することも可能性としては出てくるだろう。

実際の市場として見れば時期尚早かもしれない。しかし、残念ながら市場は成熟し、世の中ではIoTなどが進展する一方で、製本業界は労働集約型から抜け切れていない。これらは長時間労働や労働環境の悪化を招き、若者が就職する業界としての魅力は薄いと言わざるを得ない。これは様々な面で産業にとって大きな課題である。

残念ながら成熟する市場において設備の増設は見込めない。入れ替え需要があるならば、どのような設備が求められるのか...。

生産情報を共有できれば、生産効率が上がり、労働時間の短縮にも繋がる。また、オペレータのモチベーションアップにも繋がるはずだ。そんな「働き方改革に繋がる機械づくり」で製本業界の魅力づくりに貢献したいと考えている。

今年7月に開催されるIGAS2018においても、まだまだ「助走の助走」ではあるが、このようなソリューションを紹介する予定である。ぜひ楽しみにしていただきたい。

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

フィニッシング4.0実現への道筋 - コネックスでスマートファクトリー化を

ミューラー・マルティニ ジャパン 五反田隆代表に聞く

2018年4月9日製品・テクノロジー企業・経営

分業化のなかで実現できるフィニッシング4.0とは

印刷と製本が分業されている日本のマーケットは、ある意味「特殊」。欧米では製本専業会社はあまりない。分業化されたなかで日本の製本会社は、「印刷物を待つ」「印刷の都合に合わせる」という受け身の状態ながらも、これまでは商売として成立してきた。しかし、デジタル印刷と製本が「繋がる」という事実がその流れを変えつつある。

印刷と製本が繋がれば、言うまでもなく人員を削減できる。さらに、もうひとつの大きなメリットは、ミスの低減である。製本機には印刷機同様、乱丁、増落丁、厚み、破れ、針金など、多くの品質検査装置が搭載されている。この状態で印刷機と製本機が繋がれば、生産フロー全体におけるミスの所在もはっきりすることから品質は向上する。これが第4次革命最大の効果だとも言える。

では、フィニッシング4.0実現に向けて何をすればいいのか...。その第1歩は「見える化」であり、その情報を発信していくことである。「待ち」ではなく「見える化」によって得た生産情報を発注先に発信することで、もっと機械の稼働率を高めることができるはずだ。

製本側はもっと発注者側に効率を高める情報や技術を主張していくべきである。そして営業もこの情報を活用することで、スムースな受注活動が可能になる。フィニッシング4.0は、まずは、「見える化」した上で、生産現場、営業、発注側が情報を共有していくことから始まる。

すでに工程管理ツールなどを使ってある程度の情報は共有できるようになっている会社もあるが、その多くは手入力によるもの。ここで言う「見える化」は、製本機が発信した生産情報データを吸い上げて、リアルタイムな情報を共有するということ。drupa2016移行に出荷されたミューラー・マルティニの機械には、その機構が搭載されており、サーバーとソフトウェアを組み込むことでその情報を吸い出せるようになっている。これらの接続性は、デジタルワークフロープラットフォーム「コネックス4.0」が担っている。

新潟の製本会社である(株)あけぼの(新潟市江南区曙町、玄間浩之社長)では、製本工程の「見える化」推進を目的に、「コネックスインフォ」の運用を開始している。「コネックスインフォ」は、「コネックス」の情報モジュールで、生産現場の情報をリアルタイムに電子情報としてフィードバックするもの。同社では中綴じ3ラインに接続し、生産情報を閲覧できるようになっている。しかし本来の狙いは、その先にある「機械がリアルタイムに発信する情報の活用」にあり、世界標準フォーマットであるJMFで機械がリアルタイムな機械・生産情報を書き出し、それをMISに取り込むことによって製本工程を自社の製造システムの中に取り込むことである。この先には発注者側でも情報を共有することが可能となり、より効率的な受注活動、生産管理を実現するということだ。製本工場のスマートファクトリー化のためのツールが「コネックス4.0」である。

分業化されたなかでも印刷と製本は繋ぐことができる。しかし、そこには標準フォーマットが必要である。我々は「共通言語」としてJDF・JMFによる標準化を推奨し、フィニッシングソリューションの世界的なサプラヤーとして、どの生産現場(印刷製本工程管理)とも繋がる「接続性」を提供していく考えだ。テスト段階ではあるが、国内でも運用事例があり、年内に発表できればと考えている。

製本業界の魅力づくりに貢献

「コネックス4.0」によってあらゆるデジタル印刷機メーカーの機器と繋がることで、製本会社がデジタル印刷機を内製化することも可能性としては出てくるだろう。

実際の市場として見れば時期尚早かもしれない。しかし、残念ながら市場は成熟し、世の中ではIoTなどが進展する一方で、製本業界は労働集約型から抜け切れていない。これらは長時間労働や労働環境の悪化を招き、若者が就職する業界としての魅力は薄いと言わざるを得ない。これは様々な面で産業にとって大きな課題である。

残念ながら成熟する市場において設備の増設は見込めない。入れ替え需要があるならば、どのような設備が求められるのか...。

生産情報を共有できれば、生産効率が上がり、労働時間の短縮にも繋がる。また、オペレータのモチベーションアップにも繋がるはずだ。そんな「働き方改革に繋がる機械づくり」で製本業界の魅力づくりに貢献したいと考えている。

今年7月に開催されるIGAS2018においても、まだまだ「助走の助走」ではあるが、このようなソリューションを紹介する予定である。ぜひ楽しみにしていただきたい。

新着トピックス

-

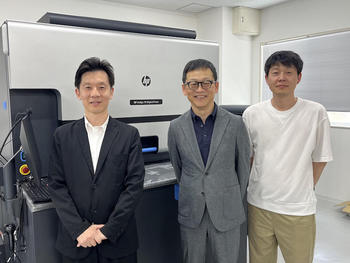

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ