ブリッジとしてのRBA

JDFという方向性を明確に打ち出していた同社では、RBAに対し、それほどアレルギー反応はなかったようだが、RBAリリース当時は、まだ機能が少なかったこともあり、理想の運用とはかけ離れた状態が続いたという。そこで、RBAの機能を補うには社内にプログラミング技術が必要だと考えた同社は、コンピュータプログラミングを専攻していたベトナム人を新卒で採用。結果、他のアプリケーションとの連携はもちろん、独自で開発したアプリケーションをRBAと連携させるなど、自由自在の運用が可能になり、一気に同社の自動化を加速させる結果となった。

「当時に比べてIT技術が進歩したいま、我々が求めるのはメーカーがお膳立てしたシステムではなく、各機器を繋ぐブリッジの部分。それをIT技術で解決するのか、それとも人がその運用に工夫を凝らすのか。当社の自動化は、その両面からアプローチしている」(高本社長)

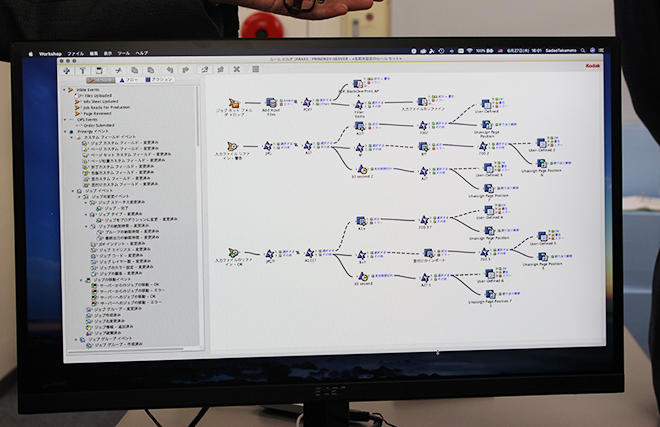

同社における実際の運用の一例を紹介する。

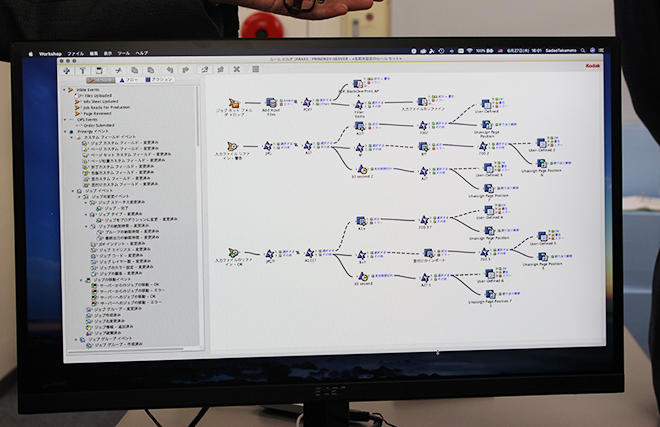

まず、全体のフローは基本的にファイル名で管理されている。MISを経由して受注情報が生産管理に渡される。そこでJDFをはき出すと自動的にPRINERGY内に空のフォルダ(ジョブ)ができる。一方、作業指示書を受け取った製版オペレータは、入稿データのファイル名およびコード番号を入力し、ホットフォルダに投げる。するとPRINERGY内の空のジョブに自動的にデータが移動し、その後はRBAで定義された条件分岐をたどりながら自動処理され、CTPやプルーファー、デジタル印刷機といった必要な各デバイスから出力される。

「クライアントは多種多様な属性を持っているため、受注、入稿の入り口も違うものを用意する必要がある。画一的な運用を押しつける権利は我々にはない。複数の異なる入り口から入ってきたものを内側では1車線で流したい。そのブリッジの仕組みとしてRBAは高いパフォーマンスを発揮する」(高本社長)

PRINERGYは、開発当初からモジュール設計が採用されている。必要な部分だけを選択でき、そのAPIが公開されている点に高い評価を示す高本社長。「クライアントからのコールに対して、どのAPIを引っ張りだし、PRINERGYのどの機能を稼働させるか。このような概念が今後、印刷産業のスマートファクトリー化においても重要な鍵を握るのではないか」

プリプレス要員は30名から6名に

現在、全ジョブ数の8割が自動化されており、デジタル印刷事業のブライダル関連でもRBAが活用されている。

結婚式の案内状や席次表、メニューなどのオーダーが朝にFAXで入ってくる。それをスキャンして海外の入力代行会社へ投げる。1時間ほどで入力されたデータが返信され、それを取り込んでRBAを稼働させるという流れだ。「クライアント側は決してスマートではない。それを如何にスマートに流すかを『IT技術』と『運用』の両面から考えた結果の仕組みである」(高本社長)

ジョブ数は大幅に増加しているのも関わらず、当時30名ほどいたプリプレス工程の人員は、現在6名程度に。RBAをはじめとした自動化は同社に予想以上の「固定費削減」という効果をもたらしている。

「スマートファクトリーとは、機械やシステムを導入することではない。それはあくまで手段である。営業が単価1万円のオンデマンド印刷の仕事を1品1品取ってきてもそれはスマートではない。年間契約で単価が固定されており、ある程度ボリュームのあるものをシステム化してこなす。これにより年間予算が試算でき、適切な投資(手段)が決まってくる」と語る高本社長。最後にスマートファクトリー化に向けたポイントを語ってくれた。

「現在、適正なダウンサイジングを進める中で、当社がとくに注力しているのは『人材教育』である。これは『セミナーに参加させる』といったものではなく、自らが会社の利益を考えられる人材、経営的感覚を持った社員の育成である。現在でもある一定の成果が出ており、オペレータが営業に『この仕事は利益が出ないので断るか、値上げして下さい』と言える会社になっている。市場がシュリンクする中、当社は椅子取りゲームには参加したくない。これまでの技術、営業の教育を経営にまで拡げ、そこから新たなスマートファクトリー化がはじまると考えている」(高本社長)

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

東和印刷、PRINERGY+RBA運用基点に8割のジョブを自動化

適正なダウンサイジングと人材教育

2019年11月13日ケーススタディ

ブリッジとしてのRBA

JDFという方向性を明確に打ち出していた同社では、RBAに対し、それほどアレルギー反応はなかったようだが、RBAリリース当時は、まだ機能が少なかったこともあり、理想の運用とはかけ離れた状態が続いたという。そこで、RBAの機能を補うには社内にプログラミング技術が必要だと考えた同社は、コンピュータプログラミングを専攻していたベトナム人を新卒で採用。結果、他のアプリケーションとの連携はもちろん、独自で開発したアプリケーションをRBAと連携させるなど、自由自在の運用が可能になり、一気に同社の自動化を加速させる結果となった。

「当時に比べてIT技術が進歩したいま、我々が求めるのはメーカーがお膳立てしたシステムではなく、各機器を繋ぐブリッジの部分。それをIT技術で解決するのか、それとも人がその運用に工夫を凝らすのか。当社の自動化は、その両面からアプローチしている」(高本社長)

同社における実際の運用の一例を紹介する。

まず、全体のフローは基本的にファイル名で管理されている。MISを経由して受注情報が生産管理に渡される。そこでJDFをはき出すと自動的にPRINERGY内に空のフォルダ(ジョブ)ができる。一方、作業指示書を受け取った製版オペレータは、入稿データのファイル名およびコード番号を入力し、ホットフォルダに投げる。するとPRINERGY内の空のジョブに自動的にデータが移動し、その後はRBAで定義された条件分岐をたどりながら自動処理され、CTPやプルーファー、デジタル印刷機といった必要な各デバイスから出力される。

「クライアントは多種多様な属性を持っているため、受注、入稿の入り口も違うものを用意する必要がある。画一的な運用を押しつける権利は我々にはない。複数の異なる入り口から入ってきたものを内側では1車線で流したい。そのブリッジの仕組みとしてRBAは高いパフォーマンスを発揮する」(高本社長)

PRINERGYは、開発当初からモジュール設計が採用されている。必要な部分だけを選択でき、そのAPIが公開されている点に高い評価を示す高本社長。「クライアントからのコールに対して、どのAPIを引っ張りだし、PRINERGYのどの機能を稼働させるか。このような概念が今後、印刷産業のスマートファクトリー化においても重要な鍵を握るのではないか」

プリプレス要員は30名から6名に

現在、全ジョブ数の8割が自動化されており、デジタル印刷事業のブライダル関連でもRBAが活用されている。

結婚式の案内状や席次表、メニューなどのオーダーが朝にFAXで入ってくる。それをスキャンして海外の入力代行会社へ投げる。1時間ほどで入力されたデータが返信され、それを取り込んでRBAを稼働させるという流れだ。「クライアント側は決してスマートではない。それを如何にスマートに流すかを『IT技術』と『運用』の両面から考えた結果の仕組みである」(高本社長)

ジョブ数は大幅に増加しているのも関わらず、当時30名ほどいたプリプレス工程の人員は、現在6名程度に。RBAをはじめとした自動化は同社に予想以上の「固定費削減」という効果をもたらしている。

「スマートファクトリーとは、機械やシステムを導入することではない。それはあくまで手段である。営業が単価1万円のオンデマンド印刷の仕事を1品1品取ってきてもそれはスマートではない。年間契約で単価が固定されており、ある程度ボリュームのあるものをシステム化してこなす。これにより年間予算が試算でき、適切な投資(手段)が決まってくる」と語る高本社長。最後にスマートファクトリー化に向けたポイントを語ってくれた。

「現在、適正なダウンサイジングを進める中で、当社がとくに注力しているのは『人材教育』である。これは『セミナーに参加させる』といったものではなく、自らが会社の利益を考えられる人材、経営的感覚を持った社員の育成である。現在でもある一定の成果が出ており、オペレータが営業に『この仕事は利益が出ないので断るか、値上げして下さい』と言える会社になっている。市場がシュリンクする中、当社は椅子取りゲームには参加したくない。これまでの技術、営業の教育を経営にまで拡げ、そこから新たなスマートファクトリー化がはじまると考えている」(高本社長)

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ