「イニシャルコストよりランニングコスト」

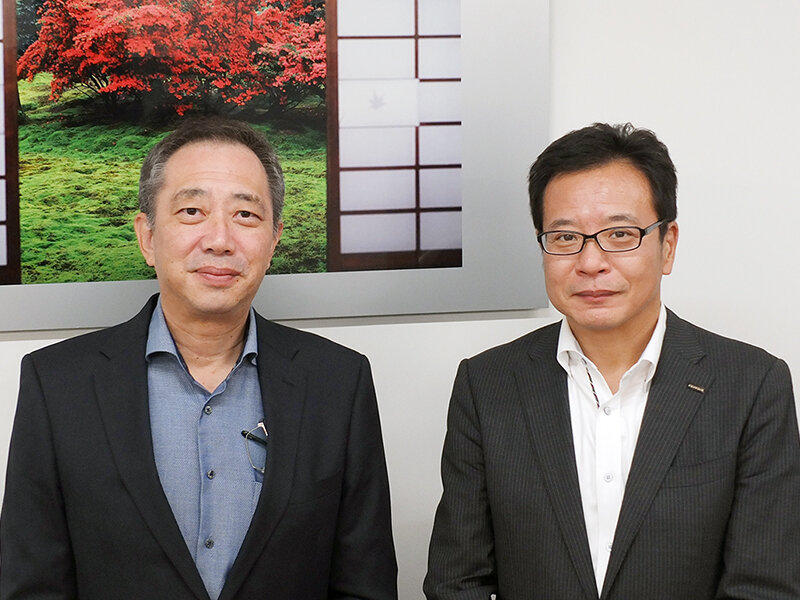

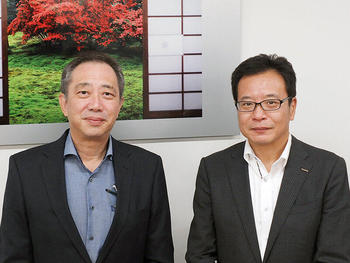

木原社長は、page2020で実機を見た後、新型コロナウイルス感染症拡大が一時落ち着いた8月、自らが役員をつとめる大阪府グラフィックサービス協同組合の役員数名で京セラドキュメントソリューションズジャパンの大阪ショールームを訪れ、より詳しいプレゼンテーションを受けたという。その後、2週間で導入を決断、9月に契約を結んだ。そのスピード契約の決め手となったのは、同社が課題としていたデジタル印刷の付加価値額、加工高向上への道筋が見えたからである。

「デジタル印刷機への投資はイニシャルコストよりも断然ランニングコストの方が重要になる」と指摘する木原社長。トナー方式のハイエンドカラー機は、品質はある意味オフセット以上ではあるが、ジョブ毎に掛かる直接原価、いわゆるカウント料金やトナー代を考慮して試算すると300部が限界で、それ以上だとオフセット印刷の方が安価になる。一方、同社では300〜1,000部程度の仕事が増加していることから、デジタル印刷の損益分岐となるロットを引き上げることで、これらオフセットで印刷していたレンジの仕事を置き換えることができれば、付加価値額、加工高は飛躍的に向上するというわけだ。

「TASKalfa Proは、オフセット同様、カウント方式ではなく、使ったインク代だけで、ランニングコストという概念がない。印刷スピードの速さに加え、このランニングコストが低いということで損益分岐のロットは上がり、従来オフセット印刷の守備範囲であった300〜1,000部のレンジをカバーできると考えた。あくまで私の試算だが、既設のトナー機に比べてランニングコストは3分の1程度になり、さらにオフセット印刷時の刷版代やヤレ紙、人件費など間接費を含めたトータルでジョブ当たりの付加価値額、加工高は向上する」(木原社長)

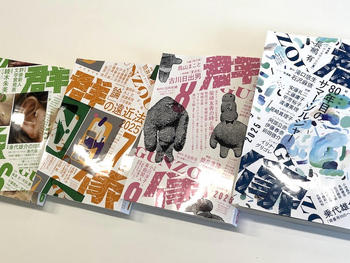

この理論がピッタリはまる大口顧客の存在も、導入を後押しした要因のひとつ。月1万5,000部、年間20万冊の教材の仕事をこれまではオフセットで印刷していたが、これをTASKalfa Proに置き換えることで製造原価が100円下がれば、年間2,000万円の付加価値が生まれる。

後加工での作業性を考慮した運用も

10月18日に設置され、11月2日から本稼働に入っているTASKalfa Pro。モノクロ/カラーを問わず、同社では最も多いレンジである200頁500冊や100頁1,000冊、つまり10万頁くらいのジョブで最も利益率が高まると試算している。

一方、後加工での作業性を考慮した運用にも工夫を凝らしている。TASKalfa Proの最大用紙サイズはSRA3だが、同社ではA4での運用を考えている。印刷速度は、A4で毎分150枚、A3なら毎分88枚と約半分強になる。ならばA4で出力し、出力されたものにそのまま表紙を巻いて無線綴じ、三方断裁すれば製品になることから、格段に後加工での生産性は高まるということだ。これはカウント料金の設定がないからこそ考えられる運用方法である。

さらに、同社にとって初のインクジェット機となったTASKalfa Proは、トナー印刷時のカールの問題も同時に解決した。「オフセットで印刷していた仕事をトナー機で印刷し、製本した後に波打った本になる」。これは致命的である。トナー機に対して熱があまり発生しないインクジェット機の機構、さらにTASKalfa Proのデカーラーの機能が、書籍印刷におけるオフセットの代替機能をより高めていると言える。

明確な目的を持って運用する

「どこにでもあるような機械を安く買う。これは意味のないこと。設備投資において、何か特徴のある機能を持つ機械を導入すれば、何らかの恩恵は必ずある」と語る木原社長。とは言え、TASKalfa Proは1号機であるだけに、不安や躊躇いはなかったのか。

「現在、コート紙に対応していないようだが、当社の場合はほとんどが上質紙なので、大きな問題ではなかった。600dpiという解像度も何ら問題なく、ドキュメントのクオリティはオフセットと遜色ないと見ている。何より、機械自体の堅牢性をはじめ、京セラドキュメントのスタッフの方の商談時の対応やショールームでの受け答えなど、印刷という製造業で使用する機械納入業者として何ら不安はなかった」と語っている。

TASKalfa Proには、「既存のオフセット印刷から1,000〜2,000ロットの仕事を吸い上げ、内製化比率を高めて限界利益を向上させる」という明確な使命が課されており、決して「値下げ競争」のためのツールではないことを強調している。今後、クライアントに対しても、一部の図版や写真をカラーにするといったパートカラーの仕事への対応強化を訴求していく考えだ。

「今後、デジタル印刷の製造ラインにおいて様々なチャレンジをしていきたい。そして漫然と作業効率だけを考えて印刷デバイスを切り換えるのではなく、TASKalfa Proに関しては、デジタル印刷の原価を下げて損益分岐のロットを高め、そして付加価値額を高めるという明確な目的を持って運用していきたい」(木原社長)

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

遊文舎、TASKalfa Pro1号機導入で限界利益向上へ - オフの守備範囲カバー

デジタル印刷の損益分岐ロット上昇〜付加価値額、加工高向上に寄与

2020年11月18日ケーススタディ

「イニシャルコストよりランニングコスト」

木原社長は、page2020で実機を見た後、新型コロナウイルス感染症拡大が一時落ち着いた8月、自らが役員をつとめる大阪府グラフィックサービス協同組合の役員数名で京セラドキュメントソリューションズジャパンの大阪ショールームを訪れ、より詳しいプレゼンテーションを受けたという。その後、2週間で導入を決断、9月に契約を結んだ。そのスピード契約の決め手となったのは、同社が課題としていたデジタル印刷の付加価値額、加工高向上への道筋が見えたからである。

「デジタル印刷機への投資はイニシャルコストよりも断然ランニングコストの方が重要になる」と指摘する木原社長。トナー方式のハイエンドカラー機は、品質はある意味オフセット以上ではあるが、ジョブ毎に掛かる直接原価、いわゆるカウント料金やトナー代を考慮して試算すると300部が限界で、それ以上だとオフセット印刷の方が安価になる。一方、同社では300〜1,000部程度の仕事が増加していることから、デジタル印刷の損益分岐となるロットを引き上げることで、これらオフセットで印刷していたレンジの仕事を置き換えることができれば、付加価値額、加工高は飛躍的に向上するというわけだ。

「TASKalfa Proは、オフセット同様、カウント方式ではなく、使ったインク代だけで、ランニングコストという概念がない。印刷スピードの速さに加え、このランニングコストが低いということで損益分岐のロットは上がり、従来オフセット印刷の守備範囲であった300〜1,000部のレンジをカバーできると考えた。あくまで私の試算だが、既設のトナー機に比べてランニングコストは3分の1程度になり、さらにオフセット印刷時の刷版代やヤレ紙、人件費など間接費を含めたトータルでジョブ当たりの付加価値額、加工高は向上する」(木原社長)

この理論がピッタリはまる大口顧客の存在も、導入を後押しした要因のひとつ。月1万5,000部、年間20万冊の教材の仕事をこれまではオフセットで印刷していたが、これをTASKalfa Proに置き換えることで製造原価が100円下がれば、年間2,000万円の付加価値が生まれる。

後加工での作業性を考慮した運用も

10月18日に設置され、11月2日から本稼働に入っているTASKalfa Pro。モノクロ/カラーを問わず、同社では最も多いレンジである200頁500冊や100頁1,000冊、つまり10万頁くらいのジョブで最も利益率が高まると試算している。

一方、後加工での作業性を考慮した運用にも工夫を凝らしている。TASKalfa Proの最大用紙サイズはSRA3だが、同社ではA4での運用を考えている。印刷速度は、A4で毎分150枚、A3なら毎分88枚と約半分強になる。ならばA4で出力し、出力されたものにそのまま表紙を巻いて無線綴じ、三方断裁すれば製品になることから、格段に後加工での生産性は高まるということだ。これはカウント料金の設定がないからこそ考えられる運用方法である。

さらに、同社にとって初のインクジェット機となったTASKalfa Proは、トナー印刷時のカールの問題も同時に解決した。「オフセットで印刷していた仕事をトナー機で印刷し、製本した後に波打った本になる」。これは致命的である。トナー機に対して熱があまり発生しないインクジェット機の機構、さらにTASKalfa Proのデカーラーの機能が、書籍印刷におけるオフセットの代替機能をより高めていると言える。

明確な目的を持って運用する

「どこにでもあるような機械を安く買う。これは意味のないこと。設備投資において、何か特徴のある機能を持つ機械を導入すれば、何らかの恩恵は必ずある」と語る木原社長。とは言え、TASKalfa Proは1号機であるだけに、不安や躊躇いはなかったのか。

「現在、コート紙に対応していないようだが、当社の場合はほとんどが上質紙なので、大きな問題ではなかった。600dpiという解像度も何ら問題なく、ドキュメントのクオリティはオフセットと遜色ないと見ている。何より、機械自体の堅牢性をはじめ、京セラドキュメントのスタッフの方の商談時の対応やショールームでの受け答えなど、印刷という製造業で使用する機械納入業者として何ら不安はなかった」と語っている。

TASKalfa Proには、「既存のオフセット印刷から1,000〜2,000ロットの仕事を吸い上げ、内製化比率を高めて限界利益を向上させる」という明確な使命が課されており、決して「値下げ競争」のためのツールではないことを強調している。今後、クライアントに対しても、一部の図版や写真をカラーにするといったパートカラーの仕事への対応強化を訴求していく考えだ。

「今後、デジタル印刷の製造ラインにおいて様々なチャレンジをしていきたい。そして漫然と作業効率だけを考えて印刷デバイスを切り換えるのではなく、TASKalfa Proに関しては、デジタル印刷の原価を下げて損益分岐のロットを高め、そして付加価値額を高めるという明確な目的を持って運用していきたい」(木原社長)

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ