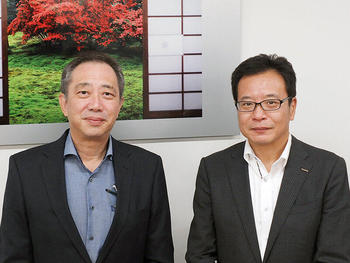

印刷関連メーカーと協力し、「IGAS2018」や「Think SmartFactory2019in Kyoto」などのイベントを通じて、印刷業界に「Smart Factory」構想を提唱してきたホリゾン。これらのイベントが共通して訴えてきたのが各メーカーの機器をシームレスにつなぐことで構築できる生産の自動化・効率化であり、印刷産業が目指すDX(デジタル・トランス・フォーメーション)の未来像といえる。そこで今回、ホリゾン・ジャパン(株)(東京都千代田区)の宮﨑進社長にDXが印刷産業にもたらす可能性などについて聞いた。

製造業における共通の課題

製造業が抱えている課題は、業種を問わず共通点があると考えている。自動車産業では、「製造業は、強い現場力の維持」と提唱している。そのためには人手不足の解消と安定した品質管理の実現を達成しなければならない。そして付加価値の最大化が必須であるとしている。これは印刷産業も同様である。つまり、この問題を改善して利益を拡大する経営をしなければ、経営が維持できない。また、印刷産業も次のステージに進むことができない。

少子高齢化を起因とする労働人口の減少もすべての産業に共通する問題である。労働集約型である印刷産業も、この問題を解決しなければ経営が継続できない。その問題から脱却する1つの方向性がDXであると考えている。

そのためには、人を中心としたモノづくりから、デジタル技術を中心としたモノづくりによるスマート化を図っていくことが重要であり、デジタル技術を活用してモノづくりを推し進めるには、自動化が必要となる。この自動化、つまりファクトリーオートメーションを支えるのがロボットやIoT、AIといったデジタル技術である。

その中においてホリゾンは、ポストプレスという下流からDXを支えていかなければならない。つまり印刷成果物から見て、各メーカーをつなぐことで全体最適なDXを構築することが我々の使命である。

これまで印刷産業では、部分最適による生産環境の構築はできていたが、これを全体最適化することで真のDXに移行することができる。そこにホリゾンが果たすべき役割がある。

ポストプレスメーカーとしていち早くJDF対応を推進

印刷業界では、2004年の「JDF drupa」において、今のDXにつながる構想を打ち出している。つまり、早くからDX化を見据えた未来像が示されていた。しかし実際には、各工程間をつなぐためのボトルネックが山積していた。

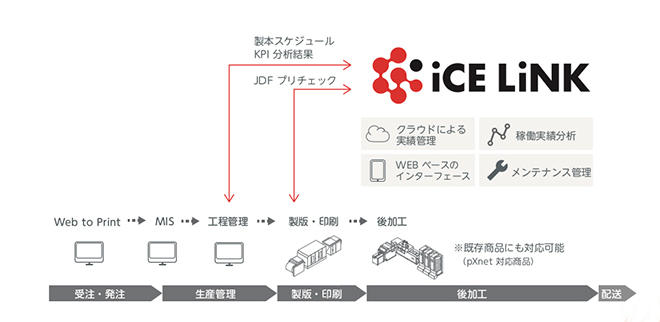

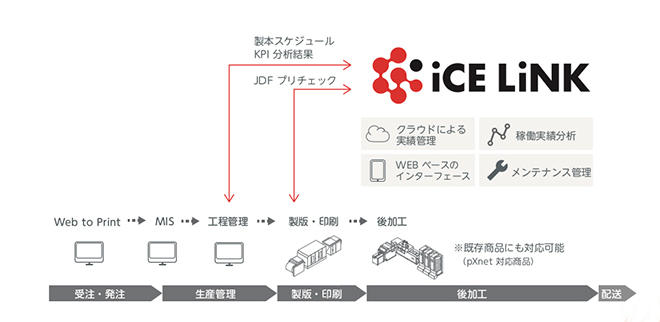

ホリゾンでは、2000年代よりJDF対応にいち早く取り組んできた。ポストプレス機器と上流工程をネットワークでつなぐ「pXnet」を開発し、市場投入している。現在は、その後継モデルとして2020年6月にクラウド技術を採用した「iCE LiNK」という次世代の製本ワークフローシステムの提供を開始した。

「iCE LiNK」は、クラウドを利用して機器の稼働状況をリアルタイムに確認し、稼働状況などのログの取得や分析を行うことができる。また、稼働情報を収集・蓄積できるので、これらデータをもとにトラブル発生などを未然に防ぐ予知診断機能としても提案していく。これによりダウンタイムの発生を抑え、効率的な生産環境を提供することができる。

DXを支援する次世代製本ワークフロー「iCE LiNK」

「iCE LiNK」は、すでに世界中で稼働しており、既設の後加工機に搭載することもできる。また、現在では、iCEシリーズとして、各種後加工機を提供しており、これらiCE LiNK搭載の後加工機器からの情報を収集・蓄積することで、様々な提案ができるようになる。

「iCE LiNK」は、ホリゾンにとって中核となる製品であり、ビジネスの在り方を変えるものとなる。これまで箱売りスタイルが主流であったが、「iCE LiNK」を全面に押し出すことで、経営の「見える化」などを提供できる。印刷会社では、すでにOEE(設備総合効率)を指標とした生産現場の改善に着手しているが、「iCE LiNK」を活用することで製本会社もOEEを把握することができ、より効率的な生産環境を構築できるようになる。

iCE LiNKは、「IoT Basic」「Automation」「Enter prise」の3つのエディションを用意している。「IoT Basic」は、機器の稼動状況をリアルタイムに、収集して、ボトルネックや生産ロスを詳細に分析する機能や、装置のメンテナンスやトラブル対応機能を提供する。これにより、後加工工程がどう利益につながっているか診断して改善を行うツールとなる。「Automation」は、JDFワークフローによる自動化や高度な分析機能を提供する。そして、「Enter prise」は、後加工工程の作業スケジュールの編集を含め、すべての機能が利用できる。これらが、スマートファクトリーの構築には不可欠な商品・サービスとなるため、しっかりご提案していきたい。

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

ポストプレス側から印刷産業のDXを支援[ホリゾン・ジャパン 宮﨑進社長に聞く]

デジタルで全体最適化へ〜下流から生産現場の未来像を提案

2021年7月6日製品・テクノロジースペシャリスト

印刷関連メーカーと協力し、「IGAS2018」や「Think SmartFactory2019in Kyoto」などのイベントを通じて、印刷業界に「Smart Factory」構想を提唱してきたホリゾン。これらのイベントが共通して訴えてきたのが各メーカーの機器をシームレスにつなぐことで構築できる生産の自動化・効率化であり、印刷産業が目指すDX(デジタル・トランス・フォーメーション)の未来像といえる。そこで今回、ホリゾン・ジャパン(株)(東京都千代田区)の宮﨑進社長にDXが印刷産業にもたらす可能性などについて聞いた。

製造業における共通の課題

製造業が抱えている課題は、業種を問わず共通点があると考えている。自動車産業では、「製造業は、強い現場力の維持」と提唱している。そのためには人手不足の解消と安定した品質管理の実現を達成しなければならない。そして付加価値の最大化が必須であるとしている。これは印刷産業も同様である。つまり、この問題を改善して利益を拡大する経営をしなければ、経営が維持できない。また、印刷産業も次のステージに進むことができない。

少子高齢化を起因とする労働人口の減少もすべての産業に共通する問題である。労働集約型である印刷産業も、この問題を解決しなければ経営が継続できない。その問題から脱却する1つの方向性がDXであると考えている。

そのためには、人を中心としたモノづくりから、デジタル技術を中心としたモノづくりによるスマート化を図っていくことが重要であり、デジタル技術を活用してモノづくりを推し進めるには、自動化が必要となる。この自動化、つまりファクトリーオートメーションを支えるのがロボットやIoT、AIといったデジタル技術である。

その中においてホリゾンは、ポストプレスという下流からDXを支えていかなければならない。つまり印刷成果物から見て、各メーカーをつなぐことで全体最適なDXを構築することが我々の使命である。

これまで印刷産業では、部分最適による生産環境の構築はできていたが、これを全体最適化することで真のDXに移行することができる。そこにホリゾンが果たすべき役割がある。

ポストプレスメーカーとしていち早くJDF対応を推進

印刷業界では、2004年の「JDF drupa」において、今のDXにつながる構想を打ち出している。つまり、早くからDX化を見据えた未来像が示されていた。しかし実際には、各工程間をつなぐためのボトルネックが山積していた。

ホリゾンでは、2000年代よりJDF対応にいち早く取り組んできた。ポストプレス機器と上流工程をネットワークでつなぐ「pXnet」を開発し、市場投入している。現在は、その後継モデルとして2020年6月にクラウド技術を採用した「iCE LiNK」という次世代の製本ワークフローシステムの提供を開始した。

「iCE LiNK」は、クラウドを利用して機器の稼働状況をリアルタイムに確認し、稼働状況などのログの取得や分析を行うことができる。また、稼働情報を収集・蓄積できるので、これらデータをもとにトラブル発生などを未然に防ぐ予知診断機能としても提案していく。これによりダウンタイムの発生を抑え、効率的な生産環境を提供することができる。

DXを支援する次世代製本ワークフロー「iCE LiNK」

「iCE LiNK」は、すでに世界中で稼働しており、既設の後加工機に搭載することもできる。また、現在では、iCEシリーズとして、各種後加工機を提供しており、これらiCE LiNK搭載の後加工機器からの情報を収集・蓄積することで、様々な提案ができるようになる。

「iCE LiNK」は、ホリゾンにとって中核となる製品であり、ビジネスの在り方を変えるものとなる。これまで箱売りスタイルが主流であったが、「iCE LiNK」を全面に押し出すことで、経営の「見える化」などを提供できる。印刷会社では、すでにOEE(設備総合効率)を指標とした生産現場の改善に着手しているが、「iCE LiNK」を活用することで製本会社もOEEを把握することができ、より効率的な生産環境を構築できるようになる。

iCE LiNKは、「IoT Basic」「Automation」「Enter prise」の3つのエディションを用意している。「IoT Basic」は、機器の稼動状況をリアルタイムに、収集して、ボトルネックや生産ロスを詳細に分析する機能や、装置のメンテナンスやトラブル対応機能を提供する。これにより、後加工工程がどう利益につながっているか診断して改善を行うツールとなる。「Automation」は、JDFワークフローによる自動化や高度な分析機能を提供する。そして、「Enter prise」は、後加工工程の作業スケジュールの編集を含め、すべての機能が利用できる。これらが、スマートファクトリーの構築には不可欠な商品・サービスとなるため、しっかりご提案していきたい。

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ