大阪印刷、Indigo第3世代機におけるHP認定中古機国内1号機導入

[HP Indigo 7CPO導入事例]3台体制で潜在的成長に備え〜同人誌で「Indigo品質」認知

2022年1月11日ケーススタディ

同人誌印刷の受注がコロナ前の倍以上に

今回の設備増強においても「Indigoありきだった」と緒方氏。「100万部刷るも10部刷るも作者の思い入れは何ら変わらない。その思いに我々がどう応えるか。その当社の答えがIndigoだったということ。トナー機のテカリに対して、IndigoはUVオフセットのようなマットな質感が出る。『しっとりとした仕上がり』という感じだろうか。とくにマット系の用紙に対して、その傾向が顕著である」(緒方氏)

同人誌の制作はタブレットなどを使ったRGB環境がほとんどで、同社の真骨頂は、このRGBデータの印刷にある。その色域の再現性をさらに向上させたのがビビッドインキの採用だ。現在3台のIndigoは、いずれもCMYK+ビビットピンク+ビビットグリーン+プレミアムホワイトの7色仕様となっており、ユニークなビビットインキ2色の搭載によってRGB色域の再現性がより豊かなものになっている。

「同人誌の場合、キャラクターの描画が多用されているため、肌の表現、いわゆるスキントーンが重要になる。Indigoのざらつき感のないスキントーンの品質評価は高い」(緒方氏)

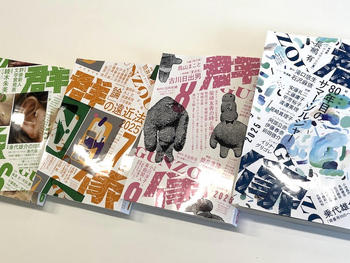

一方、コロナ禍において同社では、この「Indigo品質」を改めて訴求する取り組みとして「見本紙キャンペーン」を実施した。Indigoで印刷した画集のような見本冊子を作成し、1冊1,000円で販売。1ヵ月で6,000部が売れたという。その成果について緒方氏は、「印刷見本ではあるが、それを購入してもらうことで『所有』し、大事にしてもらえる。そして発注時にそこで触れた『Indigo品質』を自分の作品でも再現したくなる。そんなストーリーを想定した」と説明。結果、この取り組みが功を奏し、本の受注はコロナ前の倍以上に増えているというから驚きだ。

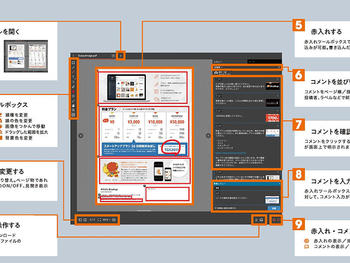

さらに工程の自動化にも取り組んだ。入稿データを自社サーバー上にあるフォルダへ投げ込むと、自動面付けされて印刷機へ飛んでいく。そんなシステム開発もすでに終えている。コロナ禍における時間的な余裕を利用し、先を見据えた投資と生産現場の工程を改めて整理、改善できたことが、いまの同社にとって新たな成長エンジンとして機能しはじめているようだ。

「Indigo品質の地道な宣伝活動が実を結び、その認知が見本紙キャンペーンをトリガーとして急速に広がったというイメージ。売上が急速に戻ってきたいま、本社工場移転、Indigo増設、自動化の促進といった取り組みを実行していなければ生産は確実にパンクしていたと思う」(緒方氏)

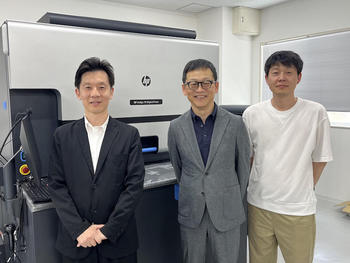

「機械は故障する」が大前提

Indigoで生産する受注ロットは50〜70部程度。1台のIndigoで1日最大300ジョブが許容範囲と試算しており、現在、それをオーバーする受注状況が続いている。昨年12月のIndigoのジョブは300万インプレッションを超えているという。この状況の中で、「我々にとってダウンタイムは最大の敵」と語る緒方氏。3台目のIndigo増設は、「機械は故障する」ということを前提としたフェイル・セーフ的な考えにもとづく意味合いも強い。

「Indigo自体の堅牢性は高く評価しているが、機械である以上、不調や故障は付き物。もし、2台体制で1台が故障すれば、生産性は50%に低下、これが3台体制ならば66%の生産を保証できる。需要の戻りを想定する中で、以前からここで発生するダウンタイムに対し、大きな危機感を抱いていた」(緒方氏)

また、3台体制によるダウンタイムの低減と生産の瞬発力が向上したことで、印刷はもちろん、それ以降の製本、加工、検品、梱包といった部署における「待ち時間」が解消され、残業などを強いられていた従業員の負担軽減にもつながっているという。

社名変更で「印刷業としての覚悟」示す

同社は、新社屋への移転を前に、「いこい」から「大阪印刷」へと社名変更している。これは、ある意味「印刷のプロフェッショナルとしての覚悟」でもあるという。「当社は最新のデジタル印刷機を多数所持する『デジタル印刷の一番打者』と自負するほどの技術とノウハウを持つ企業に成長した。企業としての今後の立ち位置を盤石なものにするため、『大阪』『印刷』という大きな看板を背負うことにした。『印刷業としての覚悟』、そして従業員にも家族や友達に誇れる会社を目指すという我々の覚悟をこの社名に託した。同人誌印刷の市場は全体でおよそ50億円程度。その中で最低でも20%、10億円の市場を取り込み、この市場でトップシェアを目指したい」(緒方氏)

これまで営業部隊を持たず、100%オンライン受注で成長してきた同社だが、以前から次の成長戦略の柱を「BtoB事業」と位置付けている。ただ、新型コロナウイルス感染症拡大という未曾有の経験を強いられたことで、現在、そのプロジェクトに一旦ストップをかけている。

「『潜在的な自社の成長』が顕在化しつつあり、生産のキャパシティが逼迫する状況にある中で、現在のBtoCビジネスに対する設備投資を強化し、乗り切っていくことが現在の最優先課題だと認識している。そのことからもIndigoの4台目増設は、そう遠い話ではなく、おそらく次もCPOモデルを選択することになりそうだ。しかし、次の成長エンジンは『BtoB』であることに変更はない。近い将来にはBtoCのお客様の満足度を担保しながら、BtoBの活路を見出していきたい」(緒方氏)

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

大阪印刷、Indigo第3世代機におけるHP認定中古機国内1号機導入

[HP Indigo 7CPO導入事例]3台体制で潜在的成長に備え〜同人誌で「Indigo品質」認知

2022年1月11日ケーススタディ

同人誌印刷の受注がコロナ前の倍以上に

今回の設備増強においても「Indigoありきだった」と緒方氏。「100万部刷るも10部刷るも作者の思い入れは何ら変わらない。その思いに我々がどう応えるか。その当社の答えがIndigoだったということ。トナー機のテカリに対して、IndigoはUVオフセットのようなマットな質感が出る。『しっとりとした仕上がり』という感じだろうか。とくにマット系の用紙に対して、その傾向が顕著である」(緒方氏)

同人誌の制作はタブレットなどを使ったRGB環境がほとんどで、同社の真骨頂は、このRGBデータの印刷にある。その色域の再現性をさらに向上させたのがビビッドインキの採用だ。現在3台のIndigoは、いずれもCMYK+ビビットピンク+ビビットグリーン+プレミアムホワイトの7色仕様となっており、ユニークなビビットインキ2色の搭載によってRGB色域の再現性がより豊かなものになっている。

「同人誌の場合、キャラクターの描画が多用されているため、肌の表現、いわゆるスキントーンが重要になる。Indigoのざらつき感のないスキントーンの品質評価は高い」(緒方氏)

一方、コロナ禍において同社では、この「Indigo品質」を改めて訴求する取り組みとして「見本紙キャンペーン」を実施した。Indigoで印刷した画集のような見本冊子を作成し、1冊1,000円で販売。1ヵ月で6,000部が売れたという。その成果について緒方氏は、「印刷見本ではあるが、それを購入してもらうことで『所有』し、大事にしてもらえる。そして発注時にそこで触れた『Indigo品質』を自分の作品でも再現したくなる。そんなストーリーを想定した」と説明。結果、この取り組みが功を奏し、本の受注はコロナ前の倍以上に増えているというから驚きだ。

さらに工程の自動化にも取り組んだ。入稿データを自社サーバー上にあるフォルダへ投げ込むと、自動面付けされて印刷機へ飛んでいく。そんなシステム開発もすでに終えている。コロナ禍における時間的な余裕を利用し、先を見据えた投資と生産現場の工程を改めて整理、改善できたことが、いまの同社にとって新たな成長エンジンとして機能しはじめているようだ。

「Indigo品質の地道な宣伝活動が実を結び、その認知が見本紙キャンペーンをトリガーとして急速に広がったというイメージ。売上が急速に戻ってきたいま、本社工場移転、Indigo増設、自動化の促進といった取り組みを実行していなければ生産は確実にパンクしていたと思う」(緒方氏)

「機械は故障する」が大前提

Indigoで生産する受注ロットは50〜70部程度。1台のIndigoで1日最大300ジョブが許容範囲と試算しており、現在、それをオーバーする受注状況が続いている。昨年12月のIndigoのジョブは300万インプレッションを超えているという。この状況の中で、「我々にとってダウンタイムは最大の敵」と語る緒方氏。3台目のIndigo増設は、「機械は故障する」ということを前提としたフェイル・セーフ的な考えにもとづく意味合いも強い。

「Indigo自体の堅牢性は高く評価しているが、機械である以上、不調や故障は付き物。もし、2台体制で1台が故障すれば、生産性は50%に低下、これが3台体制ならば66%の生産を保証できる。需要の戻りを想定する中で、以前からここで発生するダウンタイムに対し、大きな危機感を抱いていた」(緒方氏)

また、3台体制によるダウンタイムの低減と生産の瞬発力が向上したことで、印刷はもちろん、それ以降の製本、加工、検品、梱包といった部署における「待ち時間」が解消され、残業などを強いられていた従業員の負担軽減にもつながっているという。

社名変更で「印刷業としての覚悟」示す

同社は、新社屋への移転を前に、「いこい」から「大阪印刷」へと社名変更している。これは、ある意味「印刷のプロフェッショナルとしての覚悟」でもあるという。「当社は最新のデジタル印刷機を多数所持する『デジタル印刷の一番打者』と自負するほどの技術とノウハウを持つ企業に成長した。企業としての今後の立ち位置を盤石なものにするため、『大阪』『印刷』という大きな看板を背負うことにした。『印刷業としての覚悟』、そして従業員にも家族や友達に誇れる会社を目指すという我々の覚悟をこの社名に託した。同人誌印刷の市場は全体でおよそ50億円程度。その中で最低でも20%、10億円の市場を取り込み、この市場でトップシェアを目指したい」(緒方氏)

これまで営業部隊を持たず、100%オンライン受注で成長してきた同社だが、以前から次の成長戦略の柱を「BtoB事業」と位置付けている。ただ、新型コロナウイルス感染症拡大という未曾有の経験を強いられたことで、現在、そのプロジェクトに一旦ストップをかけている。

「『潜在的な自社の成長』が顕在化しつつあり、生産のキャパシティが逼迫する状況にある中で、現在のBtoCビジネスに対する設備投資を強化し、乗り切っていくことが現在の最優先課題だと認識している。そのことからもIndigoの4台目増設は、そう遠い話ではなく、おそらく次もCPOモデルを選択することになりそうだ。しかし、次の成長エンジンは『BtoB』であることに変更はない。近い将来にはBtoCのお客様の満足度を担保しながら、BtoBの活路を見出していきたい」(緒方氏)

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ