フルカラーバリアブルDMの価値訴求

「今後は、よりセグメントされることで多くの企画が必要になり、そこに新たな需要が生まれる」と語る三鍋社長。その象徴とも言えるのが、デジタル印刷によるフルカラーバリアブルDMの需要だ。

「まず、企画に費やす時間を確保するために制作納期を短縮したいというニーズがある。当然、コストは1〜2円だったものが10〜20円になるため、フルカラーバリアブルDMの価値を理解いただく必要があるが、その応答率や購買額に一定の効果が見られるため、継続して発注いただくケースが多い」(三鍋社長)

さらに毎日発送されるデイリーDMでは、印刷物を在庫する必要がないメリットが大きく、封筒まで含めてデジタル印刷が活用されているという。環境影響低減の取り組みにもなっている。

同社では、トナー機7台と輪転タイプのインクジェットプレス1台を設備しているが、ターゲティング広告手法がさらに広がりをみせる中で、輪転タイプのデジタルプレスを更新。来年2月の稼働を目指して、高速連続用紙インクジェット・プリンティング・システム「RICOH Pro VC70000」を導入し、3月から商業ベースでの稼働開始を目指している。その狙いは「フルカラーバリアブルDMの高解像度化」だ。

「これまで解像度の問題で食品などのDMには使えなかったデジタル印刷の高解像度化をはかることで、従来の1.5倍のプリントボリュームまで引き上げる計画である。クライアントは、これまで『何をフルカラーバリアブルにすれば良いのか分からない』という状況だったが、顧客情報もより整理され、データのハンドリング技術も向上する中で、高解像度フルカラーバリアブルへのニーズは高まると確信している」(三鍋社長)

「DMの企画数が増えている」。ここがポイントである。さらにデジタル販促が進めば進むほど、紙DMとのメディアミックスの効果が高まり、紙DMのマーケティングツールとしての価値はより高まるだろう。同社では現在、マーケティングオートメーション(MA)にも注力し、よりターゲティングした中で、1通当たりの単価を上げていくことをひとつの戦略としているようだ。

DMを含むメーリング事業において、印刷会社は同社にとって「クライアント」であり、「協力会社」でもある。今後もメーリング事業において高度な技術とノウハウを誇る同社の「印刷会社のパートナーとしての機能」に期待が持たれる。

「健気な努力家であり続ける。」

高水準の個人情報セキュリティとトレーサビリティに強みをもつ同社。ただ、三鍋社長が強調する同社最大の強みは、ずばり「人」である。「人が成長しただけ会社が成長する。そのベースとして大切なのは、5Sと礼儀正しさを学び実践することである」(三鍋社長)

同社では、「互学塾」と銘打ち、三鍋社長主催による勉強会を月1回開催し、いまでは78回目を数える。これは未来の自社の方向性を従業員と共有することを目的に開かれているもので、三鍋社長は参加者それぞれから3つの質問を受け付け、それに答える。会社という組織の中で人が成長していく過程において、このようなフラットなコミュニケーション「共育」も有効なのだろう。

また、2年前からはDXへの取り組みとして、事務処理のオートメーション化(RPA化)を推進する「アルパカワーキンググループ」と、AI活用に取り組む「まなびあいワーキンググループ」が活動を行っている。

「アルパカワーキンググループ」では、各部署でRPA化できる業務を洗い出し、開発部のSEとともにそれを具体化。結果として、その1/3がRPA化に成功し、年間約600万円のコスト削減に成功。また1/3をツールの採用で解決し、年間約800万円のコスト削減を達成している。

さらに、「ジップキャンパス」という名称で、学習プログラムも展開。内容としては、実務に関する郵便法や技術的な勉強会のほか、貸借対照表の見方や原価計算の仕方、あるいは投資や子育てに関するプログラムなど多岐にわたる。

一方、礼儀正しさやビジネスマナーを学ぶ「共育会議」という取り組みも実施。同社では従業員の学びの機会として、働く時間の1割を学習時間にあてるよう、「共育制度」を実施しており、これがまさに同社の「成長エンジン」となっている。

オペレーションノウハウの事業化を模索

今後の事業の方向性について三鍋社長は、「企業のあらゆるオペレーションを代行できる会社を目指す」と語る。前記のRPAや情報セキュリティのノウハウをはじめ、5S活動における指導力や解決手法、あるいは人事管理や総務業務のBPOなど、これまで自社で培ってきた様々な業務のオペレーションノウハウの事業化を模索している。

「封入という我々のベースの事業に派生する圧着やメーラーについては、着実にその事業領域を拡大していけると自負している。これに加え、これまでダイレクトマーケティングソリューションで培ってきたノウハウは、中小企業のインフラ整備に応用できる部分が多い。このノウハウのマネタイズを視野に入れている」(三鍋社長)

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

ジップ、年間3億通を封入発送〜独自のダイレクトマーケティング事業展開

フルカラーバリアブルDM事業を強化

2023年12月27日企業・経営

フルカラーバリアブルDMの価値訴求

「今後は、よりセグメントされることで多くの企画が必要になり、そこに新たな需要が生まれる」と語る三鍋社長。その象徴とも言えるのが、デジタル印刷によるフルカラーバリアブルDMの需要だ。

「まず、企画に費やす時間を確保するために制作納期を短縮したいというニーズがある。当然、コストは1〜2円だったものが10〜20円になるため、フルカラーバリアブルDMの価値を理解いただく必要があるが、その応答率や購買額に一定の効果が見られるため、継続して発注いただくケースが多い」(三鍋社長)

さらに毎日発送されるデイリーDMでは、印刷物を在庫する必要がないメリットが大きく、封筒まで含めてデジタル印刷が活用されているという。環境影響低減の取り組みにもなっている。

同社では、トナー機7台と輪転タイプのインクジェットプレス1台を設備しているが、ターゲティング広告手法がさらに広がりをみせる中で、輪転タイプのデジタルプレスを更新。来年2月の稼働を目指して、高速連続用紙インクジェット・プリンティング・システム「RICOH Pro VC70000」を導入し、3月から商業ベースでの稼働開始を目指している。その狙いは「フルカラーバリアブルDMの高解像度化」だ。

「これまで解像度の問題で食品などのDMには使えなかったデジタル印刷の高解像度化をはかることで、従来の1.5倍のプリントボリュームまで引き上げる計画である。クライアントは、これまで『何をフルカラーバリアブルにすれば良いのか分からない』という状況だったが、顧客情報もより整理され、データのハンドリング技術も向上する中で、高解像度フルカラーバリアブルへのニーズは高まると確信している」(三鍋社長)

「DMの企画数が増えている」。ここがポイントである。さらにデジタル販促が進めば進むほど、紙DMとのメディアミックスの効果が高まり、紙DMのマーケティングツールとしての価値はより高まるだろう。同社では現在、マーケティングオートメーション(MA)にも注力し、よりターゲティングした中で、1通当たりの単価を上げていくことをひとつの戦略としているようだ。

DMを含むメーリング事業において、印刷会社は同社にとって「クライアント」であり、「協力会社」でもある。今後もメーリング事業において高度な技術とノウハウを誇る同社の「印刷会社のパートナーとしての機能」に期待が持たれる。

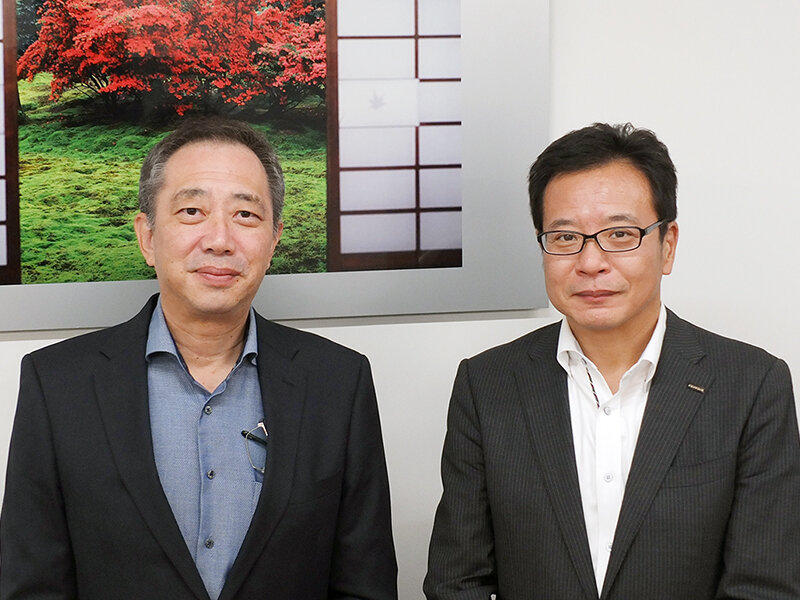

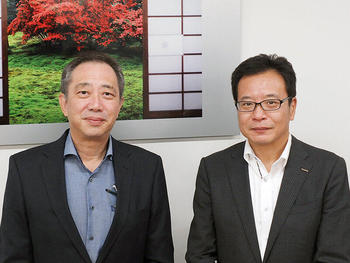

「健気な努力家であり続ける。」

高水準の個人情報セキュリティとトレーサビリティに強みをもつ同社。ただ、三鍋社長が強調する同社最大の強みは、ずばり「人」である。「人が成長しただけ会社が成長する。そのベースとして大切なのは、5Sと礼儀正しさを学び実践することである」(三鍋社長)

同社では、「互学塾」と銘打ち、三鍋社長主催による勉強会を月1回開催し、いまでは78回目を数える。これは未来の自社の方向性を従業員と共有することを目的に開かれているもので、三鍋社長は参加者それぞれから3つの質問を受け付け、それに答える。会社という組織の中で人が成長していく過程において、このようなフラットなコミュニケーション「共育」も有効なのだろう。

また、2年前からはDXへの取り組みとして、事務処理のオートメーション化(RPA化)を推進する「アルパカワーキンググループ」と、AI活用に取り組む「まなびあいワーキンググループ」が活動を行っている。

「アルパカワーキンググループ」では、各部署でRPA化できる業務を洗い出し、開発部のSEとともにそれを具体化。結果として、その1/3がRPA化に成功し、年間約600万円のコスト削減に成功。また1/3をツールの採用で解決し、年間約800万円のコスト削減を達成している。

さらに、「ジップキャンパス」という名称で、学習プログラムも展開。内容としては、実務に関する郵便法や技術的な勉強会のほか、貸借対照表の見方や原価計算の仕方、あるいは投資や子育てに関するプログラムなど多岐にわたる。

一方、礼儀正しさやビジネスマナーを学ぶ「共育会議」という取り組みも実施。同社では従業員の学びの機会として、働く時間の1割を学習時間にあてるよう、「共育制度」を実施しており、これがまさに同社の「成長エンジン」となっている。

オペレーションノウハウの事業化を模索

今後の事業の方向性について三鍋社長は、「企業のあらゆるオペレーションを代行できる会社を目指す」と語る。前記のRPAや情報セキュリティのノウハウをはじめ、5S活動における指導力や解決手法、あるいは人事管理や総務業務のBPOなど、これまで自社で培ってきた様々な業務のオペレーションノウハウの事業化を模索している。

「封入という我々のベースの事業に派生する圧着やメーラーについては、着実にその事業領域を拡大していけると自負している。これに加え、これまでダイレクトマーケティングソリューションで培ってきたノウハウは、中小企業のインフラ整備に応用できる部分が多い。このノウハウのマネタイズを視野に入れている」(三鍋社長)

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ