安心して断裁作業を行えるように

同社では、創業当初より一貫して他社メーカーの断裁機を使用していた。そんな同社が、他社メーカーへの断裁機の切り替えを検討せざるを得なくなったのには理由がある。指詰めによる「労災事故」が発生してしまったのである。

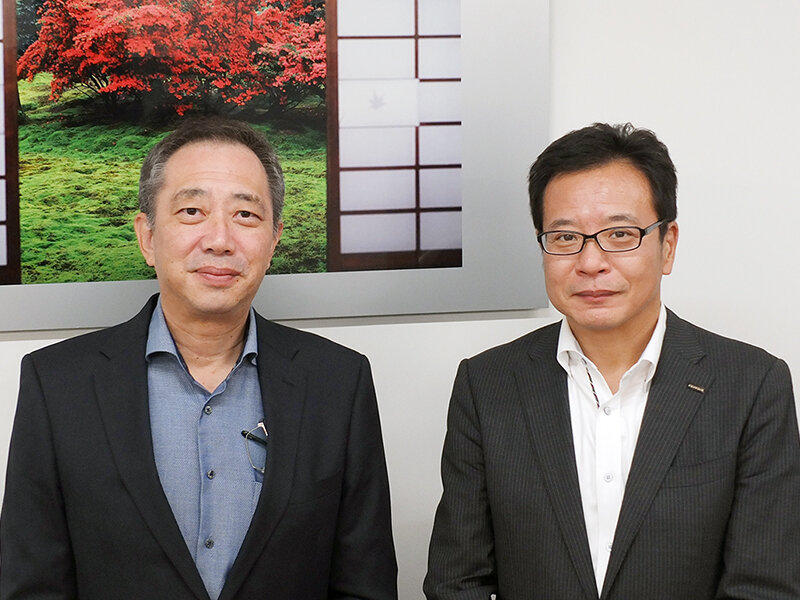

「幸いにも大事故には至らなかったが、これを機に、より安全性の高い断裁機を導入するための検討を始めた。そのような中、現場オペレーターから『勝田断裁機が安全性に優れているらしいので検討して欲しい』との要望があったことから、2020年9月のUVオフセット印刷機の導入と合わせ、勝田断裁機を導入した」(恵利社長)

同社が新たに導入したUVオフセット印刷機は、B判半裁サイズ。従来の菊半寸ノビから印刷機のサイズが大きくなったため、これに合わせて断裁機のサイズも従来の菊全対応から四六全対応に変更した。オプションのソフトクランプ機能が搭載されているため、大きな怪我を防ぐことができる。

取材当日に作業していた定年後の再雇用というベテランの断裁オペレーターは、「ソフトクランプ機能が搭載されているため、従来よりも安心して断裁作業ができるようになり、断裁作業により集中できるようになった」と、安全な作業環境により、品質と生産性にも良い影響を与えていることを評価していた。

POD用紙が伸縮しても正確な断裁が可能

POD用紙はオフセットの印刷用紙と比べ、用紙の種類によっては温度や湿度の影響を非常に受けやすいものもあるという。伸縮したPOD用紙を断裁する場合、トンボの位置も当てにならないため、オペレーターの感覚でバックゲージを微調整する必要があるようだが、「従来の断裁機はボタンで調整するタイプであったが、勝田製作所のバックゲージ調整はダイヤル式になっており、従来の断裁機よりも微調整がやりやすい」と、断裁オペレーターは評価している。

また、他社製の断裁機にはソフトクランプ機能がなかったため、強力なクランプの圧力で用紙に痕が付かないよう、クランプに「クッションバー」を取り付けていたが、これを付けるとトナーを盛られたPOD用紙の場合、表面が滑りやすく、紙がズレてしまうことでオペレーターによっては断裁品質に影響が出ることもあったようだ。ただ、この日のベテランオペレーターの場合は、「私の場合、あまり影響はなかった」ようである。

この点、ソフトクランプの場合は「クッションバー」を取り付けなくてもPOD用紙に痕が付く心配がないため、POD用紙の紙がズレることによる断裁品質への影響はなくなったようだ。

また、同社は勝田断裁機の導入と同時に、断裁刃を「硬質」のものに変更した。これにより、断裁刃の交換頻度が、従来の3,000回から2万回になり、大幅な効率化につながったという。「繁忙期は3〜4日で3,000回は使用するため、頻繁な交換は生産性にも影響を与えていたが、その煩わしさからも解放された。断裁の刃の交換がやりやすく、大型パネル内にマニュアルがあるので誰でもメンテナンスが可能」(断裁オペレーター)

同社は今回、初めて勝田断裁機を導入した訳だが、メーカーとしての評価を聞くと「営業マンの姿勢などについても、従来のメーカーよりも丁寧だと感じている」と恵利社長。取材を受けながらも黙々と断裁作業を続けるベテランオペレーターの背中からは、この道一筋で生きてきた雰囲気が滲み出ていた。

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

丸善印刷、勝田断裁機を初導入 - POD用紙も正確に断裁

断裁位置の微調整がダイヤル式で簡単、ソフトクランプによる安全性を高く評価

2021年4月14日ケーススタディ

安心して断裁作業を行えるように

同社では、創業当初より一貫して他社メーカーの断裁機を使用していた。そんな同社が、他社メーカーへの断裁機の切り替えを検討せざるを得なくなったのには理由がある。指詰めによる「労災事故」が発生してしまったのである。

「幸いにも大事故には至らなかったが、これを機に、より安全性の高い断裁機を導入するための検討を始めた。そのような中、現場オペレーターから『勝田断裁機が安全性に優れているらしいので検討して欲しい』との要望があったことから、2020年9月のUVオフセット印刷機の導入と合わせ、勝田断裁機を導入した」(恵利社長)

同社が新たに導入したUVオフセット印刷機は、B判半裁サイズ。従来の菊半寸ノビから印刷機のサイズが大きくなったため、これに合わせて断裁機のサイズも従来の菊全対応から四六全対応に変更した。オプションのソフトクランプ機能が搭載されているため、大きな怪我を防ぐことができる。

取材当日に作業していた定年後の再雇用というベテランの断裁オペレーターは、「ソフトクランプ機能が搭載されているため、従来よりも安心して断裁作業ができるようになり、断裁作業により集中できるようになった」と、安全な作業環境により、品質と生産性にも良い影響を与えていることを評価していた。

POD用紙が伸縮しても正確な断裁が可能

POD用紙はオフセットの印刷用紙と比べ、用紙の種類によっては温度や湿度の影響を非常に受けやすいものもあるという。伸縮したPOD用紙を断裁する場合、トンボの位置も当てにならないため、オペレーターの感覚でバックゲージを微調整する必要があるようだが、「従来の断裁機はボタンで調整するタイプであったが、勝田製作所のバックゲージ調整はダイヤル式になっており、従来の断裁機よりも微調整がやりやすい」と、断裁オペレーターは評価している。

また、他社製の断裁機にはソフトクランプ機能がなかったため、強力なクランプの圧力で用紙に痕が付かないよう、クランプに「クッションバー」を取り付けていたが、これを付けるとトナーを盛られたPOD用紙の場合、表面が滑りやすく、紙がズレてしまうことでオペレーターによっては断裁品質に影響が出ることもあったようだ。ただ、この日のベテランオペレーターの場合は、「私の場合、あまり影響はなかった」ようである。

この点、ソフトクランプの場合は「クッションバー」を取り付けなくてもPOD用紙に痕が付く心配がないため、POD用紙の紙がズレることによる断裁品質への影響はなくなったようだ。

また、同社は勝田断裁機の導入と同時に、断裁刃を「硬質」のものに変更した。これにより、断裁刃の交換頻度が、従来の3,000回から2万回になり、大幅な効率化につながったという。「繁忙期は3〜4日で3,000回は使用するため、頻繁な交換は生産性にも影響を与えていたが、その煩わしさからも解放された。断裁の刃の交換がやりやすく、大型パネル内にマニュアルがあるので誰でもメンテナンスが可能」(断裁オペレーター)

同社は今回、初めて勝田断裁機を導入した訳だが、メーカーとしての評価を聞くと「営業マンの姿勢などについても、従来のメーカーよりも丁寧だと感じている」と恵利社長。取材を受けながらも黙々と断裁作業を続けるベテランオペレーターの背中からは、この道一筋で生きてきた雰囲気が滲み出ていた。

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ