KADOKAWAの出版DX

日本国内では2012年、講談社がHP PageWide Web Pressを導入するとともに後加工システムをインライン接続し、書籍の印刷から製本までの一連の工程をワンストップで生産できるラインを構築したことが大きな話題となったが、2016年には、さらに国内出版社の1社が、導入に名乗りをあげている。それはKADOKAWAだ。

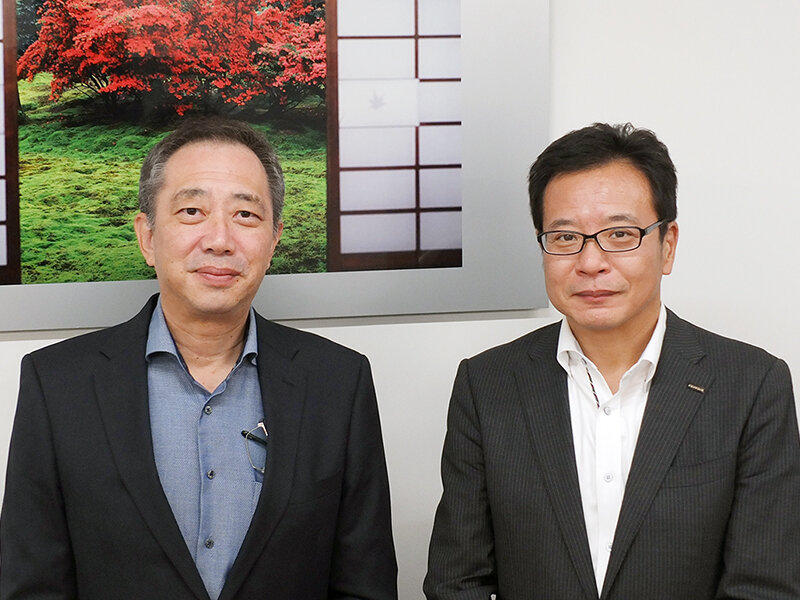

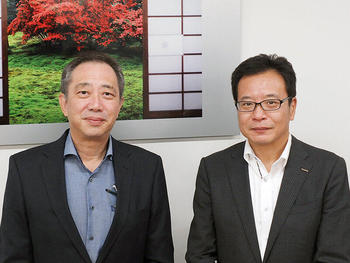

田口氏は、drupa2016において、HP PageWide Web Pressを組み入れたフルデジタル書籍生産システム導入を発表し、すでに稼働を開始しているKADOKAWAの出版DX事例として「ロウソクの科学」の重版印刷で説明する。

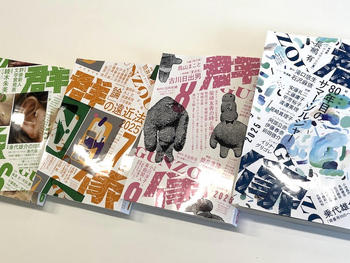

2019年にノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏は、受賞後のインタビューで自身が化学への興味をもった原点として小学校時代に愛読した書籍「ロウソクの科学」を紹介した。この発言を受け、KADOKAWAに同書への問い合わせが殺到するなど市場が過敏に反応した。そのためKADOKAWAは急遽、重版を決定。その生産機としてHP PageWide Web Pressが活用された。

2営業日で重版2万部を実現

具体的なタイムスケジュールとしては、吉野氏の「ロウソクの科学」が原点とのコメントから翌10日にKADOKAWA内にSlackを活用して対策本部チャネルを立ち上げ、協議を開始。同日には、緊急重版2万部の生産を開始するとともにプレスリリース配信やSNS等を活用したプロモーションを展開。そして10月15日には、書店への発送を完了している。土日祝日(10月12・13・14日)の3連休を挟んでいることから、実際には2営業日という短い期間で印刷・発送を実現している。

その後は、販売数の進捗を見据えながら小刻みに重版を重ね、2019年12月時点で14万部の重版となった。

「この事例は、単純な短納期対応ではなく、吉野氏の発言から数日で本を仕上げ、書店に置くことができたこと。つまりトレンドとなっている時期を外すことなく店頭に置くことで、書籍の販売部数にも貢献できる。これが2週間後や3週間後であれば、市場が一番反応した時期を逃してしまうので販売部数にも影響を及ぼしていたかもしれない。また、一気に大量生産する重版ではなく、販売部数の動向を注視しながら追加生産することで、在庫などの問題も解消できている」

市場トレンドに迅速に対応できる機動力

オフセット印刷機には、枚葉機と輪転機があり、今も全世界で稼働している設備である。田口氏は、改めてオフセット印刷機とデジタル印刷機のメリット・デメリットについて「大量ロットの同一絵柄印刷については、オフセット輪転機の方が圧倒的なコストメリットを提供できる生産機だと認識している」と、生産性におけるオフセット輪転機の優位性を語る一方で、デジタル印刷機の優位性として市場トレンドへの柔軟かつ迅速な対応力を挙げる。

「市場トレンドへの迅速な対応、またブランドオーナー側の意向、具体的には、ターゲットを絞った顧客へのアプローチなど日々変化するニーズに柔軟に対応できるのは、デジタル印刷機である。もちろんファーストステップとして、多くの消費者に同一内容の情報を盛り込んだ印刷物を配布し、認知度を高めていくこともマーケティングとして重要なことであり、その分野では、オフセット印刷機が優位性をもっている。つまり、すべてがオフセット、あるいはデジタルという考え方ではなく、より効果的なマーケティングを行うには、その目的とフェーズによって、どちらが適しているのかを見極めていくことが大切である」

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

日本HP、進化を続けるHPのインクジェット技術

高品質化をさらに強化〜商印市場向けに販売展開を加速

2021年10月5日スペシャリスト

KADOKAWAの出版DX

日本国内では2012年、講談社がHP PageWide Web Pressを導入するとともに後加工システムをインライン接続し、書籍の印刷から製本までの一連の工程をワンストップで生産できるラインを構築したことが大きな話題となったが、2016年には、さらに国内出版社の1社が、導入に名乗りをあげている。それはKADOKAWAだ。

田口氏は、drupa2016において、HP PageWide Web Pressを組み入れたフルデジタル書籍生産システム導入を発表し、すでに稼働を開始しているKADOKAWAの出版DX事例として「ロウソクの科学」の重版印刷で説明する。

2019年にノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏は、受賞後のインタビューで自身が化学への興味をもった原点として小学校時代に愛読した書籍「ロウソクの科学」を紹介した。この発言を受け、KADOKAWAに同書への問い合わせが殺到するなど市場が過敏に反応した。そのためKADOKAWAは急遽、重版を決定。その生産機としてHP PageWide Web Pressが活用された。

2営業日で重版2万部を実現

具体的なタイムスケジュールとしては、吉野氏の「ロウソクの科学」が原点とのコメントから翌10日にKADOKAWA内にSlackを活用して対策本部チャネルを立ち上げ、協議を開始。同日には、緊急重版2万部の生産を開始するとともにプレスリリース配信やSNS等を活用したプロモーションを展開。そして10月15日には、書店への発送を完了している。土日祝日(10月12・13・14日)の3連休を挟んでいることから、実際には2営業日という短い期間で印刷・発送を実現している。

その後は、販売数の進捗を見据えながら小刻みに重版を重ね、2019年12月時点で14万部の重版となった。

「この事例は、単純な短納期対応ではなく、吉野氏の発言から数日で本を仕上げ、書店に置くことができたこと。つまりトレンドとなっている時期を外すことなく店頭に置くことで、書籍の販売部数にも貢献できる。これが2週間後や3週間後であれば、市場が一番反応した時期を逃してしまうので販売部数にも影響を及ぼしていたかもしれない。また、一気に大量生産する重版ではなく、販売部数の動向を注視しながら追加生産することで、在庫などの問題も解消できている」

市場トレンドに迅速に対応できる機動力

オフセット印刷機には、枚葉機と輪転機があり、今も全世界で稼働している設備である。田口氏は、改めてオフセット印刷機とデジタル印刷機のメリット・デメリットについて「大量ロットの同一絵柄印刷については、オフセット輪転機の方が圧倒的なコストメリットを提供できる生産機だと認識している」と、生産性におけるオフセット輪転機の優位性を語る一方で、デジタル印刷機の優位性として市場トレンドへの柔軟かつ迅速な対応力を挙げる。

「市場トレンドへの迅速な対応、またブランドオーナー側の意向、具体的には、ターゲットを絞った顧客へのアプローチなど日々変化するニーズに柔軟に対応できるのは、デジタル印刷機である。もちろんファーストステップとして、多くの消費者に同一内容の情報を盛り込んだ印刷物を配布し、認知度を高めていくこともマーケティングとして重要なことであり、その分野では、オフセット印刷機が優位性をもっている。つまり、すべてがオフセット、あるいはデジタルという考え方ではなく、より効果的なマーケティングを行うには、その目的とフェーズによって、どちらが適しているのかを見極めていくことが大切である」

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ