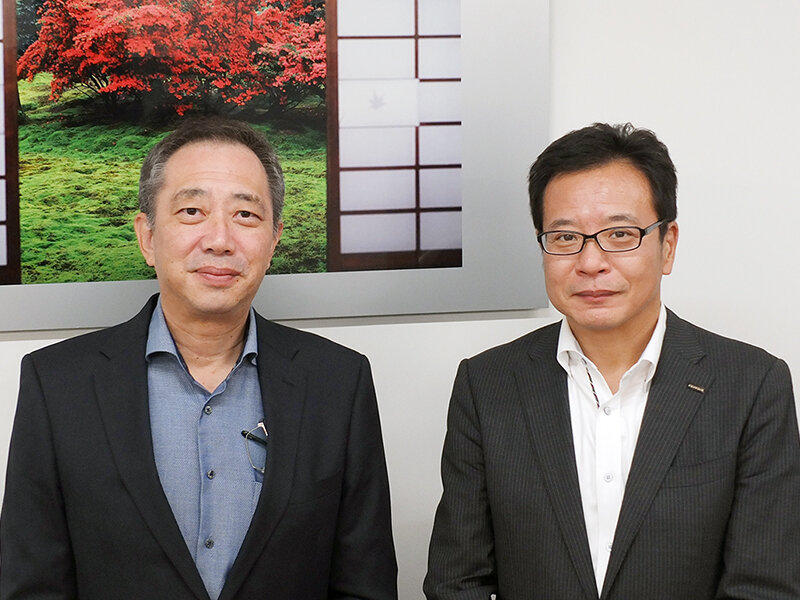

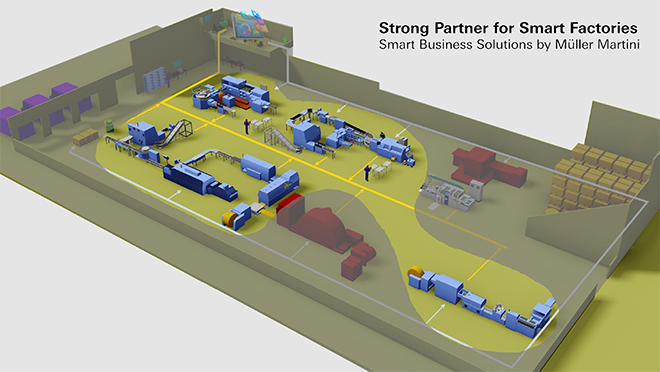

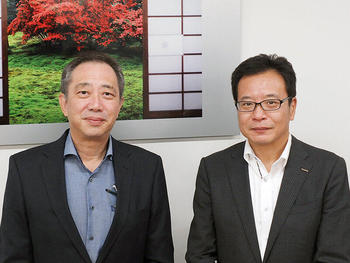

「出版業界は販売機会を失っている」と指摘するミューラー・マルティニジャパン(株)の五反田隆社長。印刷物の小ロット化が進む中で、書籍の需要と供給のミスマッチによる販売機会の損失を解決し、「売れる本」を世に送り出すために、「デジタル生産」の必要性を強調している。今回は、「印刷物の生産工程において、最も『DX』で効果を弾き出せるのは製本工程である」と語る五反田社長に、その市場背景や「製本DX」の有用性などの視点から見解を語ってもらった。

「デジタル生産=少部数」ではない

製本業界における設備投資意欲は、残念ながら現段階ではまだ戻ってきていない。もちろん、忙しい製本会社もあるわけだが、人手不足の状態にある会社でも外国人労働者、いわゆる人海戦術でその場を凌ぐケースが多々見られる。結果として国内の製本後加工機は2000年より前に導入されたものが圧倒的に多くなっている。

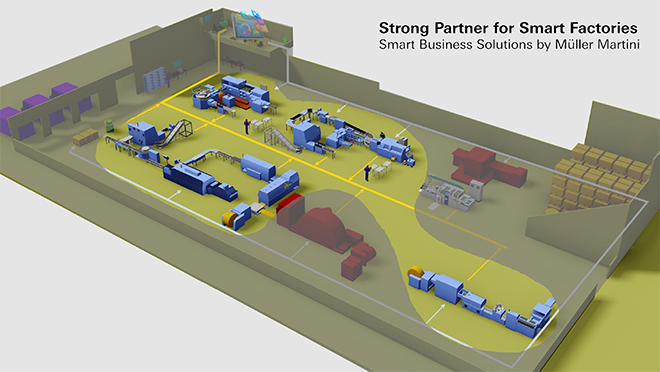

このような状況の中で、「製本DX」と言われるようなイノベーションは起きにくい。日本の印刷製本市場のボリュームは、中国、アメリカに次いで第3位。にもかかわらずDXの先行事例は欧米に比べて非常に少ない。日本の製本業界においてDXは、まだ「馴染みがない」というところだろうか。これに関しては、我々製本機械メーカーがDXへの投資の先にあるメリットや効果を明確に提示できていないという反省もある。ただ、コロナ禍を経て、我々のサービス部門は動き出している。ある程度仕事が戻り、機械が稼働しているということだろう。

しかし、「DX」のメリットや効果は、印刷工程よりも製本工程の方が大きいと考えている。製本工程をデジタル生産に置き換えるという「DX」を推進した場合、人手がかかる工程ゆえに人員削減の効果は大きい。あるフランスの会社では、省人化を理由に数万部単位の仕事をデジタル生産している。印刷の調整が不要で、ブックブロックの作成および表紙とのマッチングも自動でやってくれるデジタル生産は、決して「=少部数」ではない。

さらに、工場での生産で欠陥製品を皆無にしようという「ゼロディフェクト」の考え方にもとづいて「品質改善」が期待できる。残念ながら人は間違える。そこをデジタル技術に委ねて機械に管理させることで、合理的に品質を担保でき、過剰な品質検査装置への投資も不要になる。

そして、最大の効果は受注レンジを拡大できることだ。例えば、出版社側から見ると、これまで諦めていた小部数のタイトルの出版、あるいは重版が可能になることで受注拡大に繋がる。

また、ローカルでの分業が可能になり、設備がコンパクトになることで物流拠点とのコラボレーションも可能になるだろう。

さらに、製本側からのカスタマイズが容易になることも期待できる。例えば、「A4よりも少し小さい本が欲しい」となると、当社独自の単独駆動(モーションコントロール)技術を採用したインフィニトリム三方断裁機ならば、同じ印刷物でも少しサイズの異なる本を作ることも容易である。

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

「製本DX」で「売れる本」を[ミューラー・マルティニジャパン 五反田隆社長に聞く]

デジタル生産で販売機会損失を防ぐ〜分業の壁による技術分断が課題

2023年8月18日スペシャリスト

「出版業界は販売機会を失っている」と指摘するミューラー・マルティニジャパン(株)の五反田隆社長。印刷物の小ロット化が進む中で、書籍の需要と供給のミスマッチによる販売機会の損失を解決し、「売れる本」を世に送り出すために、「デジタル生産」の必要性を強調している。今回は、「印刷物の生産工程において、最も『DX』で効果を弾き出せるのは製本工程である」と語る五反田社長に、その市場背景や「製本DX」の有用性などの視点から見解を語ってもらった。

「デジタル生産=少部数」ではない

製本業界における設備投資意欲は、残念ながら現段階ではまだ戻ってきていない。もちろん、忙しい製本会社もあるわけだが、人手不足の状態にある会社でも外国人労働者、いわゆる人海戦術でその場を凌ぐケースが多々見られる。結果として国内の製本後加工機は2000年より前に導入されたものが圧倒的に多くなっている。

このような状況の中で、「製本DX」と言われるようなイノベーションは起きにくい。日本の印刷製本市場のボリュームは、中国、アメリカに次いで第3位。にもかかわらずDXの先行事例は欧米に比べて非常に少ない。日本の製本業界においてDXは、まだ「馴染みがない」というところだろうか。これに関しては、我々製本機械メーカーがDXへの投資の先にあるメリットや効果を明確に提示できていないという反省もある。ただ、コロナ禍を経て、我々のサービス部門は動き出している。ある程度仕事が戻り、機械が稼働しているということだろう。

しかし、「DX」のメリットや効果は、印刷工程よりも製本工程の方が大きいと考えている。製本工程をデジタル生産に置き換えるという「DX」を推進した場合、人手がかかる工程ゆえに人員削減の効果は大きい。あるフランスの会社では、省人化を理由に数万部単位の仕事をデジタル生産している。印刷の調整が不要で、ブックブロックの作成および表紙とのマッチングも自動でやってくれるデジタル生産は、決して「=少部数」ではない。

さらに、工場での生産で欠陥製品を皆無にしようという「ゼロディフェクト」の考え方にもとづいて「品質改善」が期待できる。残念ながら人は間違える。そこをデジタル技術に委ねて機械に管理させることで、合理的に品質を担保でき、過剰な品質検査装置への投資も不要になる。

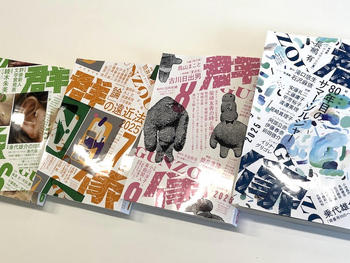

そして、最大の効果は受注レンジを拡大できることだ。例えば、出版社側から見ると、これまで諦めていた小部数のタイトルの出版、あるいは重版が可能になることで受注拡大に繋がる。

また、ローカルでの分業が可能になり、設備がコンパクトになることで物流拠点とのコラボレーションも可能になるだろう。

さらに、製本側からのカスタマイズが容易になることも期待できる。例えば、「A4よりも少し小さい本が欲しい」となると、当社独自の単独駆動(モーションコントロール)技術を採用したインフィニトリム三方断裁機ならば、同じ印刷物でも少しサイズの異なる本を作ることも容易である。

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ