「売れる本」と「販売機会」

先日、村上春樹の6年ぶりの新刊を近くの書店に買いに行ったところ売り切れだった。これでは購買意欲も減退し、「あったら買おう」という人の購入機会も失われる。一方で、もっと大きな書店には大量に平積みされている。この需要と供給のミスマッチが書籍の販売機会、あるいは購入機会を奪っている。インターネットのアマゾンでは、2日以内に届けることで、購入率が高まるというデータもある。これら販売・購入機会の消失を補う上で、デジタル生産が有効である。

アメリカの書籍に関する統計では、トータルの生産量は減っているものの、売れている本の冊数と売り上げは増加している。どういうことかと言うと、例えばトータル1万部を2,000部×5回に分けることで、少部数のタイトルや重版という「売れる本」を増やすることで、結果的に在庫が減少しているということ。この生産は従来のアナログ生産では限界があり、それを補うのがデジタル生産である。アメリカでは書籍販売の7割がオンラインで、そのほとんどがデジタル印刷製本されている。

日本では、デジタル生産の「品質」が大きな壁になっている。しかし、「欲しい時に欲しいもの」に対して読者や購入者が求めているのは、そこではない。「早く読みたい」という一番の欲求を満たせないと販売機会を失うことになる。

DXをベースとした印刷との連携を

2つ目の問題が、印刷と製本工程の連携が取れていないこと。製本が後工程ゆえにどうしても受け身になりやすい。

例えば、ジョブ情報を持つ当社特許バーコード「ASIRコード」を印刷物に入れると、格段に操作性が向上し、生産性が上がる。しかし、印刷側にメリットがなければ、なかなか受け入れてもらえない。結果、従来のようなカメラで検査している。ここに分業の壁があり、技術が分断されてしまっている。DXをベースとした印刷との連携にもこのような障壁がある。

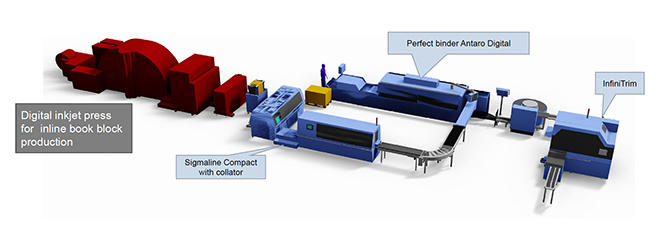

今後、印刷物がさらに小ロット、極小ロットへと移行するなか、トータルの生産量自体は落としてはいけない。これは従来のアナログ生産における準備時間短縮では限界がある。デジタルならば極端な話、準備時間ゼロで多くのタイトルを生産できる。例えば、1日に2つのタイトルを2万部ずつ、計4万部生産していたものを、ロットが減少する中で、1日8タイトルを5,000部、計4万部生産できる体制が必要になってくるということ。そうなると当然デジタル生産が必要になる。

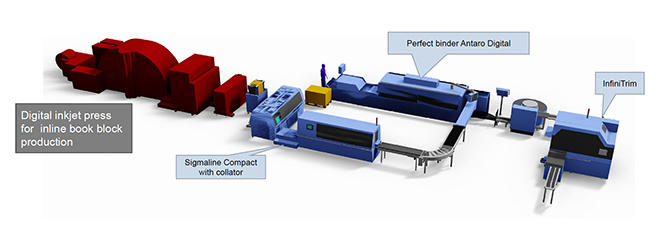

また、アナログで1〜2部の書籍をゼロから作るのは非常に高価となり現実的ではない。しかし、デジタルなら50部と100部のジョブの間で1部違う本を作るのは、そう難しくない。無線綴じ機のアレグロや前述のインフィニトリムでは、幅6ミリまでなら機械がその1冊に対して追従し、セット替えを自動で行い、生産スピードを落とさずにたった1冊の本を作ることも可能である。

印刷物の小ロット化が進む中で「DX」、ここで言う「デジタル生産」は欠かせない。そこで最もメリットや効果を弾き出せるのが製本工程である。「売れる本」を世に送り出し、販売機会を失わないための小ロット生産に対して、製本工程は大きく貢献できるはずである。

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

「製本DX」で「売れる本」を[ミューラー・マルティニジャパン 五反田隆社長に聞く]

デジタル生産で販売機会損失を防ぐ〜分業の壁による技術分断が課題

2023年8月18日スペシャリスト

「売れる本」と「販売機会」

先日、村上春樹の6年ぶりの新刊を近くの書店に買いに行ったところ売り切れだった。これでは購買意欲も減退し、「あったら買おう」という人の購入機会も失われる。一方で、もっと大きな書店には大量に平積みされている。この需要と供給のミスマッチが書籍の販売機会、あるいは購入機会を奪っている。インターネットのアマゾンでは、2日以内に届けることで、購入率が高まるというデータもある。これら販売・購入機会の消失を補う上で、デジタル生産が有効である。

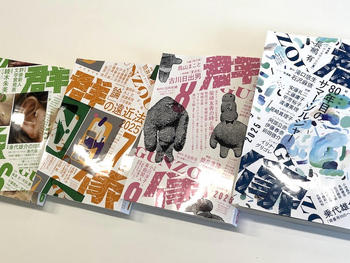

アメリカの書籍に関する統計では、トータルの生産量は減っているものの、売れている本の冊数と売り上げは増加している。どういうことかと言うと、例えばトータル1万部を2,000部×5回に分けることで、少部数のタイトルや重版という「売れる本」を増やすることで、結果的に在庫が減少しているということ。この生産は従来のアナログ生産では限界があり、それを補うのがデジタル生産である。アメリカでは書籍販売の7割がオンラインで、そのほとんどがデジタル印刷製本されている。

日本では、デジタル生産の「品質」が大きな壁になっている。しかし、「欲しい時に欲しいもの」に対して読者や購入者が求めているのは、そこではない。「早く読みたい」という一番の欲求を満たせないと販売機会を失うことになる。

DXをベースとした印刷との連携を

2つ目の問題が、印刷と製本工程の連携が取れていないこと。製本が後工程ゆえにどうしても受け身になりやすい。

例えば、ジョブ情報を持つ当社特許バーコード「ASIRコード」を印刷物に入れると、格段に操作性が向上し、生産性が上がる。しかし、印刷側にメリットがなければ、なかなか受け入れてもらえない。結果、従来のようなカメラで検査している。ここに分業の壁があり、技術が分断されてしまっている。DXをベースとした印刷との連携にもこのような障壁がある。

今後、印刷物がさらに小ロット、極小ロットへと移行するなか、トータルの生産量自体は落としてはいけない。これは従来のアナログ生産における準備時間短縮では限界がある。デジタルならば極端な話、準備時間ゼロで多くのタイトルを生産できる。例えば、1日に2つのタイトルを2万部ずつ、計4万部生産していたものを、ロットが減少する中で、1日8タイトルを5,000部、計4万部生産できる体制が必要になってくるということ。そうなると当然デジタル生産が必要になる。

また、アナログで1〜2部の書籍をゼロから作るのは非常に高価となり現実的ではない。しかし、デジタルなら50部と100部のジョブの間で1部違う本を作るのは、そう難しくない。無線綴じ機のアレグロや前述のインフィニトリムでは、幅6ミリまでなら機械がその1冊に対して追従し、セット替えを自動で行い、生産スピードを落とさずにたった1冊の本を作ることも可能である。

印刷物の小ロット化が進む中で「DX」、ここで言う「デジタル生産」は欠かせない。そこで最もメリットや効果を弾き出せるのが製本工程である。「売れる本」を世に送り出し、販売機会を失わないための小ロット生産に対して、製本工程は大きく貢献できるはずである。

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ