保守メニューまでを含めたトータルサポート

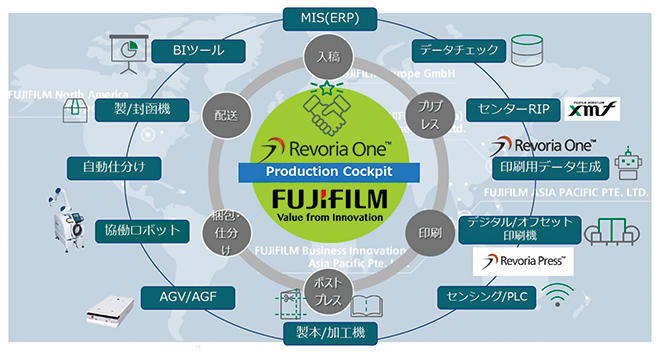

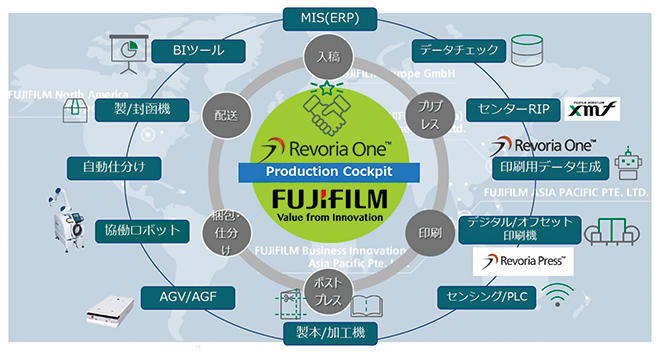

このように同活動は、富士フイルムグループの連携や各メーカーとのアライアンスによる最先端のIT技術を活用することで、オフセット/デジタルの境目なく生産工程全体の自動化/見える化を実現し、印刷会社の製造業務の最適化を支援していくものである。

現在、印刷会社15社にアプローチし、そのうち8社のヒヤリングを終えている。その対象については「各都道府県のトップクラスの印刷会社から、もう少し小規模の印刷会社まで様々。とくに企業規模でターゲットを絞ってはいない」(井上氏)としている。ヒヤリングを終えている8社による傾向を見ると、やはり、「PODの運用管理をもっと効率化したい」という共通課題があるようだ。

一方、FFGSでは、印刷会社の持続的成長に向けた「最適生産環境の構築」を印刷経営の新たなメソッドとしてソリューション化した「最適生産ソリューション」を展開している。これは、オフセットとデジタルの共存運用から生み出された「余力」を再分配するという考え方にもとづいたものだが、今回の印刷DX支援活動とどのような棲み分けになるのか。

「今回の活動は、最適生産ソリューションを拡大解釈したもので、そこで生み出された「余力」を再分配するというコンセプトは同じである。最適生産もこのDX支援活動のアウトプットのひとつだと考える」(井上氏)

今回の活動では、工程を可視化することで課題を抽出、解決し、さらにその運用をサポートするという一連のフォローサイクルを回すことで、印刷会社全体の最適化に貢献していくことになる。これについて井上氏は、「当社にはサービス部門があり、ここと技術部門の連携によって立ち上げを支援し、最終的にはそれを継続していくための保守メニューまでを含めてトータルでサポートできる強みがある」と説明する。

現在、この活動が「効果的である」ということがようやく分かってきた段階。今後、展開を広げていくことでデータが蓄積され、傾向も見えてくる。そうなれば活動自体のスピード感も高まることになるだろう。

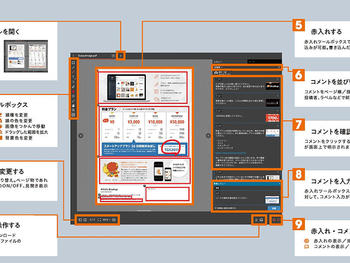

「現時点で顕在化している課題として多いのは、部署間の情報伝達、コミュニケーションに関するものである。日報を使っている会社も多いが、それがアナログで、集計もできていないケースが多く、ここを効率化したいというニーズがある。これに対して、富士フイルムBIジャパンが取り扱う業務管理ソフト『キントーン』による情報の一元管理も提案のひとつになるだろう」(井上氏)

富士フイルムがコンサルティングする「価値」

現在のところ、この活動自体への課金はない。しかし、費用対効果を明確にすることで、将来的にはひとつの事業に育てていきたいという。「一定規模の会社では、経営コンサルが入っているケースも多い。この活動もコンサルティングに近いが、大きな違いは生産現場を知り尽くした我々が第三者の立ち位置で生産現場に対してコンサルティングを行うということ。ここに大きな価値が生まれる」(井上氏)

上流から下流まで、アライアンスによる提案、オフセット/デジタルを跨いだ品質・色管理。富士フイルムグループには、これらすべてを網羅しているという強みがある。

「印刷業界では、どうしても『富士フイルム=刷版』というイメージがある。昨年の社名変更をはじめ、富士フイルムBIとの連携を強化する中で、刷版主体のメーカーから、お客様の様々な相談に寄り添うことができる事業体に生まれ変わっている。今回の活動を通じて、それが業界に浸透すれば幸いである」(井上氏)

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

FFGS、製造現場の可視化・分析で印刷DXを支援

全業務をカウンセリング〜印刷会社に寄り添える事業体へ

2024年4月5日マーケティング

保守メニューまでを含めたトータルサポート

このように同活動は、富士フイルムグループの連携や各メーカーとのアライアンスによる最先端のIT技術を活用することで、オフセット/デジタルの境目なく生産工程全体の自動化/見える化を実現し、印刷会社の製造業務の最適化を支援していくものである。

現在、印刷会社15社にアプローチし、そのうち8社のヒヤリングを終えている。その対象については「各都道府県のトップクラスの印刷会社から、もう少し小規模の印刷会社まで様々。とくに企業規模でターゲットを絞ってはいない」(井上氏)としている。ヒヤリングを終えている8社による傾向を見ると、やはり、「PODの運用管理をもっと効率化したい」という共通課題があるようだ。

一方、FFGSでは、印刷会社の持続的成長に向けた「最適生産環境の構築」を印刷経営の新たなメソッドとしてソリューション化した「最適生産ソリューション」を展開している。これは、オフセットとデジタルの共存運用から生み出された「余力」を再分配するという考え方にもとづいたものだが、今回の印刷DX支援活動とどのような棲み分けになるのか。

「今回の活動は、最適生産ソリューションを拡大解釈したもので、そこで生み出された「余力」を再分配するというコンセプトは同じである。最適生産もこのDX支援活動のアウトプットのひとつだと考える」(井上氏)

今回の活動では、工程を可視化することで課題を抽出、解決し、さらにその運用をサポートするという一連のフォローサイクルを回すことで、印刷会社全体の最適化に貢献していくことになる。これについて井上氏は、「当社にはサービス部門があり、ここと技術部門の連携によって立ち上げを支援し、最終的にはそれを継続していくための保守メニューまでを含めてトータルでサポートできる強みがある」と説明する。

現在、この活動が「効果的である」ということがようやく分かってきた段階。今後、展開を広げていくことでデータが蓄積され、傾向も見えてくる。そうなれば活動自体のスピード感も高まることになるだろう。

「現時点で顕在化している課題として多いのは、部署間の情報伝達、コミュニケーションに関するものである。日報を使っている会社も多いが、それがアナログで、集計もできていないケースが多く、ここを効率化したいというニーズがある。これに対して、富士フイルムBIジャパンが取り扱う業務管理ソフト『キントーン』による情報の一元管理も提案のひとつになるだろう」(井上氏)

富士フイルムがコンサルティングする「価値」

現在のところ、この活動自体への課金はない。しかし、費用対効果を明確にすることで、将来的にはひとつの事業に育てていきたいという。「一定規模の会社では、経営コンサルが入っているケースも多い。この活動もコンサルティングに近いが、大きな違いは生産現場を知り尽くした我々が第三者の立ち位置で生産現場に対してコンサルティングを行うということ。ここに大きな価値が生まれる」(井上氏)

上流から下流まで、アライアンスによる提案、オフセット/デジタルを跨いだ品質・色管理。富士フイルムグループには、これらすべてを網羅しているという強みがある。

「印刷業界では、どうしても『富士フイルム=刷版』というイメージがある。昨年の社名変更をはじめ、富士フイルムBIとの連携を強化する中で、刷版主体のメーカーから、お客様の様々な相談に寄り添うことができる事業体に生まれ変わっている。今回の活動を通じて、それが業界に浸透すれば幸いである」(井上氏)

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ