大阪印刷、swissQprint UV IJプリンタ「Oryx4」「Impala4」導入

アクリル出力を「Impala4」に集約〜複数台分を1台で処理

2023年12月27日ケーススタディ

急増するアクリル商品の受注に「Impala4」で対応

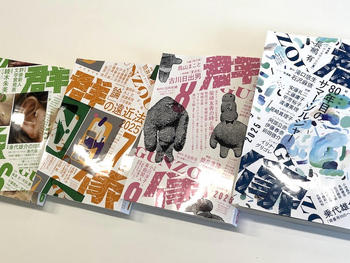

同社は「Oryx4」を導入後、半年後に同サイズながらも2倍の生産能力を有する「Impala4」の導入を決定した。2023年3月から稼働を開始し、急増するキーホルダーなどのアクリル商品の専用機として活用している。「Oryx4」は現在、A3よりもワイドフォーマットのパネルなどの出力に活用しているとのことだ。

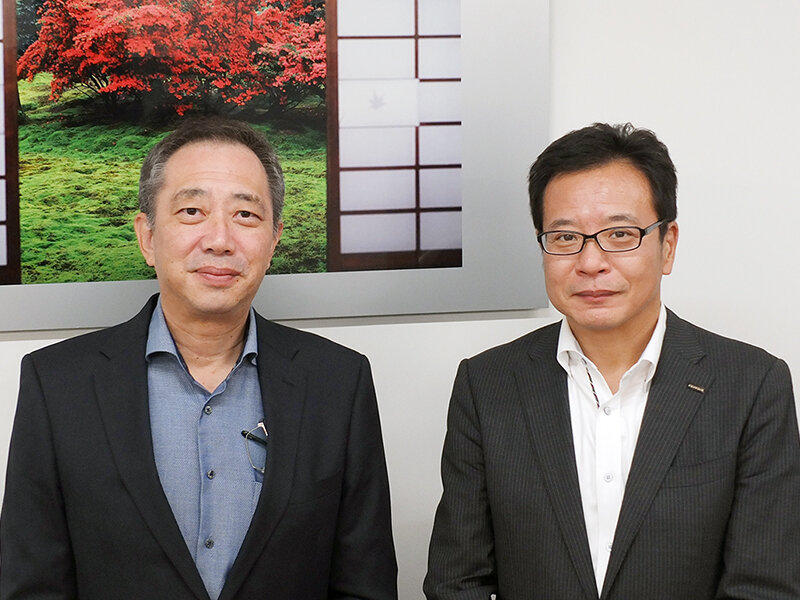

「Oryx4」「Impala4」を操作するオペレーターの生越氏は、swissQprintUVインクジェットプリンタの魅力について、「従来使用していたプリンタは、1枚1枚のセットに時間がかかり、セットした後も、埃や静電気が発生するためそれを除去し、高さを合わせてから、ようやくデータを飛ばして出力を始めるという流れであったので、すごく手間がかかっていた。これに対してswissQprintは一気に複数のデータを送ることができ、また、空気を噴射して埃を払う設備も付いていてすごく便利」と、実際の印刷速度が圧倒的に早いだけでなく、印刷に入るまでの手間や時間が少なくなったことを高く評価している。

また、もう一人のオペレーターである門野氏は、画像の綺麗さを特に評価している。「印刷もブレが少なく、色の振り幅が少ないので、常に良好な品質の印刷を実現できている。粒子感もないため、近くで見ても滑らかな印刷であることを確認できる。様々なメディアにダイレクト出力できることもメリット。また、受注した商品を少しでも短納期で高品質に仕上げてお客様のお手元に届けるという現場の立場からすれば、印刷速度が早いということは高く評価できる」と話している。また、アクリル素材は静電気を帯びやすく、反り返ることもあるため、特許取得済の「ワンタッチバキュームシステム」の便利さも評価していた。

「ユーザーのことを考えてくれる」。日本法人の頑張りを評価

インクジェットヘッドには寿命があるため、少しずつ劣化し、それにともない画質も落ちてくるのが通常である。ただswissQprintの場合、少々事情が違うようだ。緒方氏は「パスの回数を増やすことにより、元々の100点の画質に戻せる能力がある。なので、スジが出て終わりというのではなく、劣化してきたら現場である程度判断し、最後まで使い切ることができる」と説明しており、「寿命がきたので交換しましょうというのではなく、消耗品について、ユーザーの費用面のことまで考えてくれていることが感じられる」(緒方氏)と、企業としての姿勢を評価している。

さらに緒方氏は、swissQprintの日本法人である「swissQprint Japan」の頑張りを高く評価しているという。「日本法人は十数人の規模で経営されていると思うが、ユーザーのために、できる限りのことはやっていこうという姿勢を感じることができる」(緒方氏)。

同社は加工機なども含め、国内外の多くのメーカーと取引があるが、その中でもサービス面では上位ランクの評価ができるということだ。

上流の自動化はすでに実現。今後の課題は「下流の自動化」

今後の課題として緒方氏は「売上に対して人手が足りない。これをいかにして回復していくかが重要」としており、そのためには「自動化」の推進が不可欠であることを強調する。

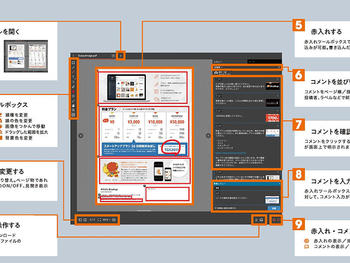

同社では毎月、「OTACLUB」を通じて毎月約2万件の受注件数があるが、そのデータ処理は8人のスタッフで対応しており、上流の自動化はすでに実現できているようだ。緒方氏は「下流の自動化を進めることが人手不足の課題を解決するためのポイント」であると話す。そこを実現できれば、やむなく「受注をストップ」ということもなくなり、その勢いはさらに加速していくことは間違いない。今後の展開が注目される。

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

大阪印刷、swissQprint UV IJプリンタ「Oryx4」「Impala4」導入

アクリル出力を「Impala4」に集約〜複数台分を1台で処理

2023年12月27日ケーススタディ

急増するアクリル商品の受注に「Impala4」で対応

同社は「Oryx4」を導入後、半年後に同サイズながらも2倍の生産能力を有する「Impala4」の導入を決定した。2023年3月から稼働を開始し、急増するキーホルダーなどのアクリル商品の専用機として活用している。「Oryx4」は現在、A3よりもワイドフォーマットのパネルなどの出力に活用しているとのことだ。

「Oryx4」「Impala4」を操作するオペレーターの生越氏は、swissQprintUVインクジェットプリンタの魅力について、「従来使用していたプリンタは、1枚1枚のセットに時間がかかり、セットした後も、埃や静電気が発生するためそれを除去し、高さを合わせてから、ようやくデータを飛ばして出力を始めるという流れであったので、すごく手間がかかっていた。これに対してswissQprintは一気に複数のデータを送ることができ、また、空気を噴射して埃を払う設備も付いていてすごく便利」と、実際の印刷速度が圧倒的に早いだけでなく、印刷に入るまでの手間や時間が少なくなったことを高く評価している。

また、もう一人のオペレーターである門野氏は、画像の綺麗さを特に評価している。「印刷もブレが少なく、色の振り幅が少ないので、常に良好な品質の印刷を実現できている。粒子感もないため、近くで見ても滑らかな印刷であることを確認できる。様々なメディアにダイレクト出力できることもメリット。また、受注した商品を少しでも短納期で高品質に仕上げてお客様のお手元に届けるという現場の立場からすれば、印刷速度が早いということは高く評価できる」と話している。また、アクリル素材は静電気を帯びやすく、反り返ることもあるため、特許取得済の「ワンタッチバキュームシステム」の便利さも評価していた。

「ユーザーのことを考えてくれる」。日本法人の頑張りを評価

インクジェットヘッドには寿命があるため、少しずつ劣化し、それにともない画質も落ちてくるのが通常である。ただswissQprintの場合、少々事情が違うようだ。緒方氏は「パスの回数を増やすことにより、元々の100点の画質に戻せる能力がある。なので、スジが出て終わりというのではなく、劣化してきたら現場である程度判断し、最後まで使い切ることができる」と説明しており、「寿命がきたので交換しましょうというのではなく、消耗品について、ユーザーの費用面のことまで考えてくれていることが感じられる」(緒方氏)と、企業としての姿勢を評価している。

さらに緒方氏は、swissQprintの日本法人である「swissQprint Japan」の頑張りを高く評価しているという。「日本法人は十数人の規模で経営されていると思うが、ユーザーのために、できる限りのことはやっていこうという姿勢を感じることができる」(緒方氏)。

同社は加工機なども含め、国内外の多くのメーカーと取引があるが、その中でもサービス面では上位ランクの評価ができるということだ。

上流の自動化はすでに実現。今後の課題は「下流の自動化」

今後の課題として緒方氏は「売上に対して人手が足りない。これをいかにして回復していくかが重要」としており、そのためには「自動化」の推進が不可欠であることを強調する。

同社では毎月、「OTACLUB」を通じて毎月約2万件の受注件数があるが、そのデータ処理は8人のスタッフで対応しており、上流の自動化はすでに実現できているようだ。緒方氏は「下流の自動化を進めることが人手不足の課題を解決するためのポイント」であると話す。そこを実現できれば、やむなく「受注をストップ」ということもなくなり、その勢いはさらに加速していくことは間違いない。今後の展開が注目される。

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ