印刷基準の数値化により「答え合わせ」ができる

具体的なサポートの流れは以下のようになる。

まず、印刷会社側の要望を整理した上で、オフセット印刷の現状を把握するために印刷診断を実施し、課題を共有する。

そこで印刷機の状態に問題がある場合はメンテナンスによる改善を促し、必要であればプリンティングアドバイザーや印刷機メーカーにもサポートを依頼し、基盤となる印刷機の状態を整えていく。

その改善効果を確認、診断した上で、次のステップとして色基準の策定に入る。Japan Colorや独自の色基準など、ターゲットとなる基準の要望をヒヤリングした上で、ベタ濃度の最適化やCTPカーブの設定によって、その会社の色基準となる印刷物を作成する。

このオフセット印刷機の色基準を枚葉型インクジェットデジタルプレス「Jet Press 750S」、プロダクションカラープリンタ「Revoria Press PC1120」、インクジェットカラープルーファー「PRIMOJET」などの各デジタルデバイスに展開し、それぞれ⊿Eによる色差を測定した上で、各デバイスの基準が「ニアリーイコール」になっていることを確認する。

一方、「品質の維持」については適宜の定期診断となるが、温度や湿度などの環境が大きく変化する夏と冬の年2回程度が定期診断実施のタイミングになるようだ。そこで環境による変化と機械個体の経時劣化による品質変動をグラフと数値管理で把握・共有することで印刷品質の適切な管理を継続していく。

このように課題の見える化から色品質の統一に向けた色基準づくり、カラーマッチング、品質の維持管理により、長期的視点での一貫したサポートを行うのが「FFGS QC Navi」だ。

「現在までに、全国各地の印刷基準の数値を蓄積しているため、どのデバイスがどれくらいズレたかの『答え合わせ』ができる。そこを改善・復旧するということをサイクルで回していくことになる」(松川部長)

損紙削減効果や「技術の継承」の補助に

直接的な活動効果としては、色品質に起因する刷り直しが激減し、刷り出しも早くなることで、損紙が減少。資材コストの削減に繋がることが挙げられる。また、色が安定することにより、いままで取れなかった大口の仕事を受注したという事例もあり、生産性向上、コスト削減に加え、売上増にも寄与することも分かっている。

一方、色基準を作成することで「この状況を維持しなくては」という意識が生まれ、印刷機のメンテナンスをはじめ、様々な社内改善活動に繋がるケースも多いようだ。さらに、機長の勘と経験に頼ってきた印刷会社では、「技術の継承」という意味でも同ソリューションによる数値管理は補助的効果として作用する。CMYKのベタ濃度だけを意識すればいい印刷環境を整えることで、さらに刷り出しも早くなり、さらなる損紙削減に繋げることもできる。

「機長は最初、このような活動に好意的ではないことが多い。しかし、改善を進めていくうちに自らが楽になってくるので、1年後には様々な相談事をいただける関係性が生まれるケースが多い」(松川部長)

一方、FFGSにとっては、付加価値を提供することによる営業サポートになるとともに、定期診断を行うことによって顧客との関係性を強化でき、生涯顧客を獲得することに繋がるわけだ。

FFGSは昨年4月、子会社で保守・修理等の各種サポートを行う富士フイルムGSテクノ(株)を吸収統合している。松川部長は「この組織改革があったからこそ、サービスと技術がタッグを組んだ総合カラーマネージメントソリューションが誕生した。その他にも、お客様の生産現場改善に向けて、商材、ソリューション、販売、サポートのすべての工程を網羅したソリューションが具現化されつつある」と語る。

潜在ニーズが溢れ出る可能性も

「最適生産ソリューション」の構成要素のひとつとして重要な役割を担う「FFGS QC Navi」。まだまだ自社の課題に気づいていない印刷会社が多く、また薄々気づいている会社でも、最適生産ソリューションによって、その課題を見える化し、指摘すると「やっぱりそうか」ということになる。とくに品質管理部門がない会社では同ソリューショーンへの賛同の声は多く、そのニーズは急速に高まっているようだ。

長年、生産現場の改善をサポートしてきたサービス統括部 テクニカルサポート課の古和田一輝課長は、「以前から活動する中で、我々がOKとする網点品質を達成しているのは全体の2割程度。多くの会社は、ムダを出しながらなんとか印刷をこなしてきたわけだが、腕のある印刷オペレータも少なくなり、『数値化』は必須になりつつある。資材の高騰などで利益率が低下するなかで問い合わせは急増している。そのニーズは潜在的にもかなりあると見ている」と指摘している。

新着トピックス

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日ケーススタディ

swissQprintのユーザーであるMayfield Press社とPip n Chip社(まったく異なる業種)の2社は、swissQprintのマシンが自社のビジネスニーズに合わ...全文を読む

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日ケーススタディ

「刷り技術集団」として下請けに徹する(有)樋口印刷所(大阪市東住吉区桑津、樋口裕規社長)は、コロナ禍にあった2021年12月、富士フイルムの商業印刷向け枚葉インクジェットデジタルプレ...全文を読む

最新ニュース

トキワ印刷、厚紙仕様のIJデジタルプレス「JetPress750S」導入

2025年12月26日

パッケージおよび厚紙・特殊紙印刷のトキワ印刷(株)(本社/大阪府東大阪市池島町、渡辺貞城社長)はこのほど、富士フイルムの枚葉インクジェットデジタルプレス「JetPress750S」(...全文を読む

2025年12月26日

DICグラフィックス(株)(甲斐敏幸社長)は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド」に、業界初の「AI配色検索機能」を搭載した。 ...全文を読む

コダック、自動化や統合性を強化したPRINERGY最新バージョン発表

2025年12月26日

コダックは、PRINERGYソフトウェアの新バージョン11.5を発表した。 PRINERGYプラットフォームは、アナログ印刷とデジタル印刷の両方にわたり、生産を効率化・最適化する統...全文を読む

「色」の課題解決から維持管理まで〜総合CMS「FFGS QC Navi」

定期診断で長期サポート〜最適生産ソリューションの構成要素に

2024年8月2日スペシャリスト

印刷基準の数値化により「答え合わせ」ができる

具体的なサポートの流れは以下のようになる。

まず、印刷会社側の要望を整理した上で、オフセット印刷の現状を把握するために印刷診断を実施し、課題を共有する。

そこで印刷機の状態に問題がある場合はメンテナンスによる改善を促し、必要であればプリンティングアドバイザーや印刷機メーカーにもサポートを依頼し、基盤となる印刷機の状態を整えていく。

その改善効果を確認、診断した上で、次のステップとして色基準の策定に入る。Japan Colorや独自の色基準など、ターゲットとなる基準の要望をヒヤリングした上で、ベタ濃度の最適化やCTPカーブの設定によって、その会社の色基準となる印刷物を作成する。

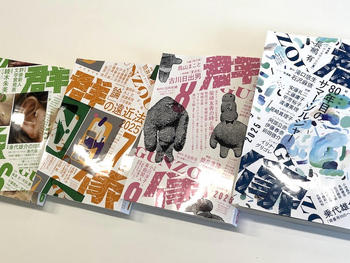

このオフセット印刷機の色基準を枚葉型インクジェットデジタルプレス「Jet Press 750S」、プロダクションカラープリンタ「Revoria Press PC1120」、インクジェットカラープルーファー「PRIMOJET」などの各デジタルデバイスに展開し、それぞれ⊿Eによる色差を測定した上で、各デバイスの基準が「ニアリーイコール」になっていることを確認する。

一方、「品質の維持」については適宜の定期診断となるが、温度や湿度などの環境が大きく変化する夏と冬の年2回程度が定期診断実施のタイミングになるようだ。そこで環境による変化と機械個体の経時劣化による品質変動をグラフと数値管理で把握・共有することで印刷品質の適切な管理を継続していく。

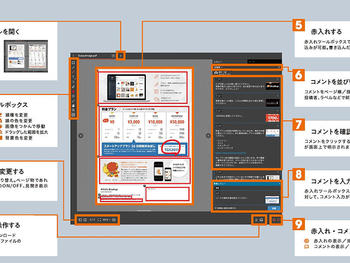

このように課題の見える化から色品質の統一に向けた色基準づくり、カラーマッチング、品質の維持管理により、長期的視点での一貫したサポートを行うのが「FFGS QC Navi」だ。

「現在までに、全国各地の印刷基準の数値を蓄積しているため、どのデバイスがどれくらいズレたかの『答え合わせ』ができる。そこを改善・復旧するということをサイクルで回していくことになる」(松川部長)

損紙削減効果や「技術の継承」の補助に

直接的な活動効果としては、色品質に起因する刷り直しが激減し、刷り出しも早くなることで、損紙が減少。資材コストの削減に繋がることが挙げられる。また、色が安定することにより、いままで取れなかった大口の仕事を受注したという事例もあり、生産性向上、コスト削減に加え、売上増にも寄与することも分かっている。

一方、色基準を作成することで「この状況を維持しなくては」という意識が生まれ、印刷機のメンテナンスをはじめ、様々な社内改善活動に繋がるケースも多いようだ。さらに、機長の勘と経験に頼ってきた印刷会社では、「技術の継承」という意味でも同ソリューションによる数値管理は補助的効果として作用する。CMYKのベタ濃度だけを意識すればいい印刷環境を整えることで、さらに刷り出しも早くなり、さらなる損紙削減に繋げることもできる。

「機長は最初、このような活動に好意的ではないことが多い。しかし、改善を進めていくうちに自らが楽になってくるので、1年後には様々な相談事をいただける関係性が生まれるケースが多い」(松川部長)

一方、FFGSにとっては、付加価値を提供することによる営業サポートになるとともに、定期診断を行うことによって顧客との関係性を強化でき、生涯顧客を獲得することに繋がるわけだ。

FFGSは昨年4月、子会社で保守・修理等の各種サポートを行う富士フイルムGSテクノ(株)を吸収統合している。松川部長は「この組織改革があったからこそ、サービスと技術がタッグを組んだ総合カラーマネージメントソリューションが誕生した。その他にも、お客様の生産現場改善に向けて、商材、ソリューション、販売、サポートのすべての工程を網羅したソリューションが具現化されつつある」と語る。

潜在ニーズが溢れ出る可能性も

「最適生産ソリューション」の構成要素のひとつとして重要な役割を担う「FFGS QC Navi」。まだまだ自社の課題に気づいていない印刷会社が多く、また薄々気づいている会社でも、最適生産ソリューションによって、その課題を見える化し、指摘すると「やっぱりそうか」ということになる。とくに品質管理部門がない会社では同ソリューショーンへの賛同の声は多く、そのニーズは急速に高まっているようだ。

長年、生産現場の改善をサポートしてきたサービス統括部 テクニカルサポート課の古和田一輝課長は、「以前から活動する中で、我々がOKとする網点品質を達成しているのは全体の2割程度。多くの会社は、ムダを出しながらなんとか印刷をこなしてきたわけだが、腕のある印刷オペレータも少なくなり、『数値化』は必須になりつつある。資材の高騰などで利益率が低下するなかで問い合わせは急増している。そのニーズは潜在的にもかなりあると見ている」と指摘している。

新着トピックス

-

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

帆風(東京)、デジタル印刷のリードタイム短縮[Revoria XMF PressReady導入事例]

2025年12月26日 ケーススタディ

-

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

FFGS、機械・材料・サービスを「三位一体」で

2025年11月28日 企業・経営

-

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

swissQprint、ビジネスの将来的な成長を促進するワイドフォーマットプリンタ

2025年11月25日 ケーススタディ

-

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

樋口印刷所(大阪)、下請け100%のJet Pressビジネスとは

2025年10月8日 ケーススタディ

-

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

ダイコウラベル、新市場への進出に貢献〜デジタルの強みで顧客メリットを創出

2025年10月7日 ケーススタディ